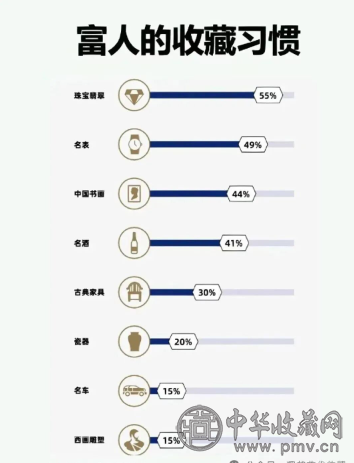

随着社会经济文化的发展,现如今人们除了对物质的要求以外,对审美的向往与日俱增,书画收藏越来越成为艺术品类藏家们的心头好。不少收藏者都在琢磨,怎样才能找到那些兼具艺术性和市场性的佳作。

那么,如何辨别一位书画家及其作品是不是收藏领域的 “绩优潜力股”,不妨从十个层面去审视。

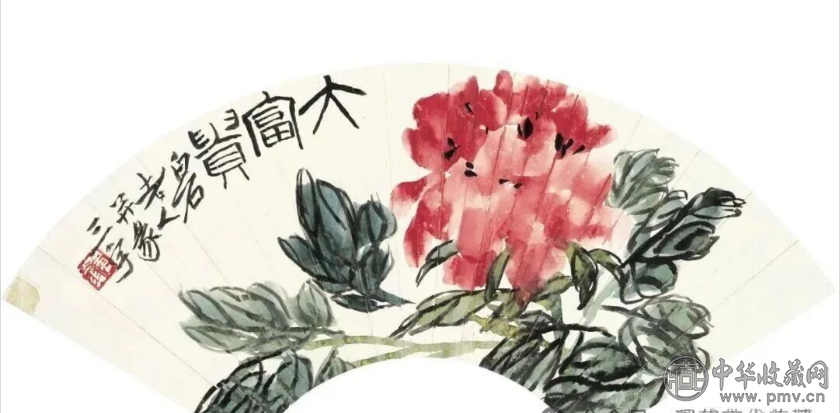

一件作品的艺术水准,才是评定其价值的核心标尺。这背后牵扯着书画艺术的三重境界:景物之境、笔墨之境与人文之境。

所谓景物之境,便是作品对山川自然 “如其本貌” 的呈现,从中能窥见技法的巧拙、景致的妍媸与布局的精妙。若能在景物之上,再添 “笔酣墨畅” 的笔墨之境,那便是锦上添花了。中国山水画中,笔力取气彰显阳刚风骨,墨色晕染流露阴柔韵致,笔墨的灵动能催生气韵,而气韵生动正是绘画的至高境界。

齐白石《牡丹扇面》

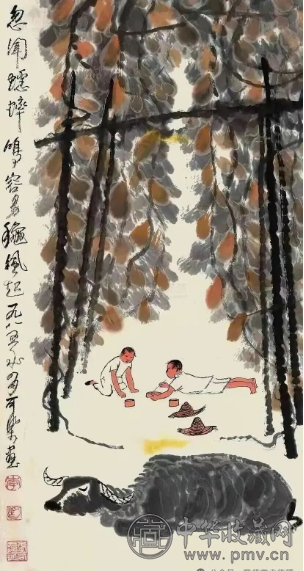

至于人文之境,则可从题材选择、画作主旨、意趣表达乃至题诗跋文等方面得以体现。恰如李可染《童趣》中那句 “忽闻蟋蟀鸣,容易秋风起” 的题画诗,寥寥数字便让整个画境活了过来,字里行间满是田园诗般的质朴与深情。

有些字画的市场价格,或许会因一时的社会风气或突发事件而起伏波动。比如曾身居官位的书画家,一旦卸任,其作品价格往往应声下跌。因此,收藏者更需保持清醒认知,将目光聚焦于艺术本身的价值。

李可染《童趣》

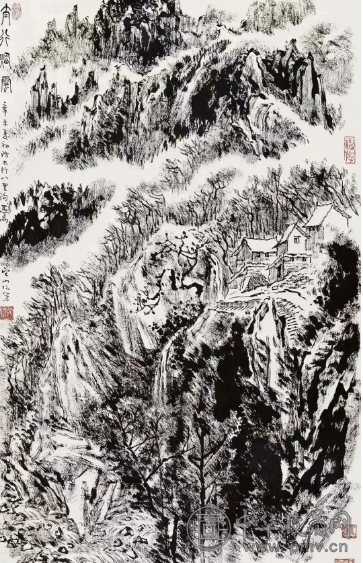

老一辈艺术家张仃曾恳切呼吁 “坚守中国画的底线”,而这底线,正是书法。

书法在国画中的体现,一方面是书法式的用笔之道,另一方面则是题跋书写所蕴含的艺术美感。中国画向来讲求以书法笔法入画,“以书入画” 是古往今来画家们始终践行与追寻的准则。所谓 “骨法用笔”,说的正是这种书法式的用笔精髓。苏东坡、倪瓒、徐渭、黄宾虹等,皆是将书法融入绘画的翘楚。

书法是一门需经年累月研习的艺术,习书者必须平心静气、潜心钻研。如今不少画家却轻视书法练习,对笔墨之道也漠然置之,致使其画作缺乏笔墨应有的气韵,甚至连落款都不敢轻易下笔,一提笔便显露出功底的欠缺,这样的作品与艺术家,自然称不上是收藏领域的潜力股。值得一提的是,在作品水平相当的情况下,题跋内容丰富者往往比仅署简单款识者更具价值。

张仃《太行烟云》 1991年

书画家的学术支撑,如同为作品价值注入的 “长效保鲜剂”,直接决定着藏品在时间长河中的分量。那些缺乏学术根基的创作者,即便一时凭借技法博得关注,其作品也往往因思想单薄、缺乏体系化的艺术主张而难以持久,收藏价值如同空中楼阁。而有深厚学术积淀的画家,其作品总能凭借丰富的内涵与独特的艺术逻辑,在市场中占据稳固地位。

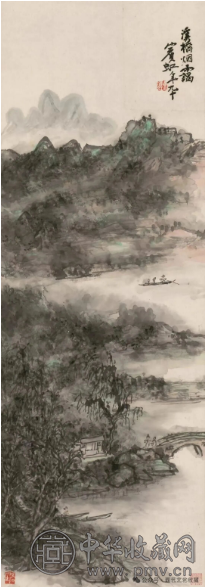

黄宾虹便是典型例证。他不仅是山水画巨匠,更在画论研究上造诣极深,写下《古画微》《画法要旨》等诸多著作,提出 “五笔七墨” 等影响深远的理论。这种学术深耕让他的创作始终扎根于传统文脉,又能从中开出新境。如今,他的作品在拍卖市场上屡创高价,一幅《黄山汤口》更是以 3.45 亿元成交,其价值的坚挺,正是源于学术支撑赋予作品的不可替代性。

李可染写下了《李可染山水写生论稿》等理论著作,潘天寿写下了《听天阁画谈随笔》等著作,傅抱石也在美术史研究方面成果丰硕,出版《中国绘画理论》《中国美术年表》等著作,这些拍卖市场上的书画名家无一不是学术大家。

黄宾虹 溪桥烟霭图 97×33cm 浙江省博物馆藏

世而外的修养,会让作品摆脱匠气的桎梏,散发持久的人文光彩。人常言 “画品即人品”“书风见人格”,画作实为创作者心性与品格的外化,而人格的淬炼,终究源于深厚的修养积淀。若一位画家技艺精湛,又兼具高尚的综合素养,那便无疑是收藏界值得关注的潜力之选。

提升综合修养,离不开 “读万卷书” 的积淀与 “行万里路” 的体悟。尤其是中国古典文学的精髓,更需内化于心、融会贯通,待到情感奔涌之际,方能将文字中蕴含的意象与情思,自然流露于笔端,最终形成独树一帜的艺术风貌。

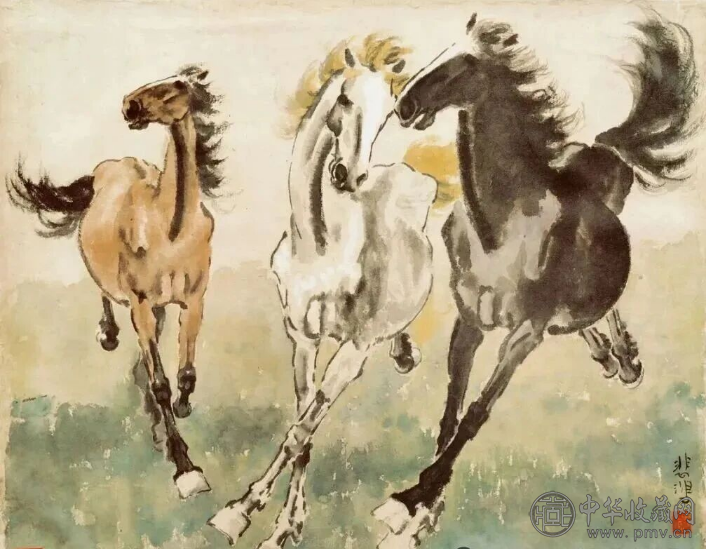

徐悲鸿《奔马图》

“名家” 与 “非名家” 的分野,是评判艺术价值与投资价值的一道重要标尺。从某种意义上讲,艺术品投资的核心,便是对名家作品的甄选。而名家之中,亦有 “大名家” 与 “小名家” 之别。那些影响力深远、声名远播的书画家,其作品虽能带来可观收益,但入手时所需的投资成本也往往居高不下。

对于一位普通画家而言,想要打响知名度绝非易事。这需要画廊的推介、经纪人的运作、拍卖公司的助力,再加上媒体的宣传等多方协同发力,才可能初见成效。一旦画家积累起一定的名气,其作品的市场热度便会随之攀升,自然也更容易吸引收藏者的目光。

张大千《泼彩山水图》

书画家的社会地位对其作品的收藏价值具有显著影响,这主要体现在艺术家的学术认可度、官方荣誉、市场流通性以及国际影响力等方面。

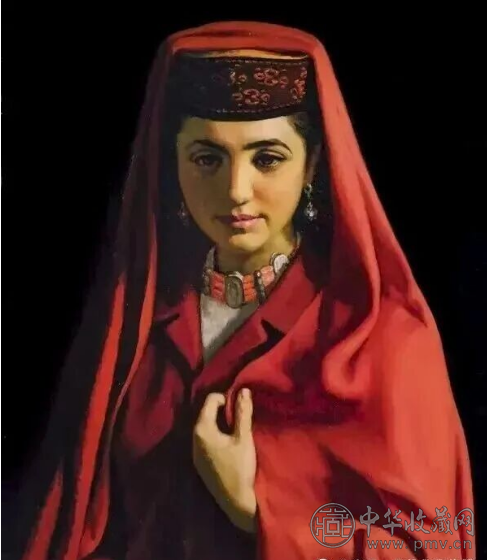

齐白石是中国美术家协会主席,《山水十二条屏》逾9亿元人民币的天价;徐悲鸿作为中央美院首任院长,屡创数亿元拍卖纪录;再看当代油画巨擘靳尚谊,其长期担任中央美院院长、中国美协主席、中国文联副主席的核心领导身份,奠定了其作品(如里程碑式的《塔吉克新娘》)在市场中持续保持高价位的基础。

这些大师的经历清晰揭示:艺术家在学术体系中的领袖角色、所获国家级至高荣誉、以及在美术史中的奠基性或旗帜性定位,绝非虚名。它们直接赋予了作品强大的文化价值背书、稀缺性溢价和广泛的市场共识,构成了作品进入天价殿堂、并具备长期稳定投资价值的核心保障与必备通行证。收藏这些大师之作,本质上也是在收藏其被社会和历史所共同确认的不朽地位。

靳尚谊 塔吉克新娘

评论界形容年长艺术家时,常以 “人画俱老”“人书俱老” 作赞,这背后是岁月沉淀的智慧 —— 随着人生阅历的累积,他们对书画艺术的参悟、对笔墨精神的把握,往往更显独到深邃。这种境界在中国画的写意门类中,体现得尤为鲜明。

不过,艺术创作的规律并非全然如此。有些作品需倾注大量心力,比如工笔画的细腻勾勒、油画的色彩铺陈,或是大幅山水的格局营造,这类创作往往在艺术家精力鼎盛的中年时期,更易诞生扛鼎之作。

如今,许多成名书画家的作品已攀升至高位,且藏家多惜售,市场流通量锐减。相较之下,正值创作上升期的中青年创作者,其作品既蕴含成长空间,又具备可及的入手门槛,自然成为收藏市场的潜力之选。

潘天寿 雁荡山花图(局部)

艺术作品一旦进入流通领域,便具备了商品属性,需依托市场运作才能顺利实现价值转化。有些画家潜心创作,不屑于钻营市场事务,其作品往往因无人知晓而难以打开销路。另有一些画家则通过举办展览、委托画廊推广、频繁亮相拍卖会等方式主动出击,随着知名度的逐步提升,市场空间也随之拓展。

市场表现还体现在价格走势的稳定性上。若某类作品的市场价格能在较长时间内保持稳中有升的态势,便意味着对其进行投资具有较高的稳妥性。

古时以笔墨寄情者,多为士大夫阶层,家底殷实,得以坐拥充裕时光潜心创作。黄公望的《富春山居图》相传耗时四载,这位自号 “大痴道人” 的画家,怀揣着对山水自然的敬畏与对友人的诚挚,笔耕不辍,倾尽心力,方得这幅流芳百世的佳作。

《富春山居图》局部

古代书画多是 “闲” 中得之 —— 在闲适中抚琴品经,涵养心性与浩然之气。文人们极少轻易售画,清代画家査士标便是如此,唯有家中断粮时才卖画换米,还边卖边叹:“画幅青山卖,看来是孽钱。”

如今,部分画家为生计奔波,不得不迎合市场与通俗的审美趣味。黄宾虹曾言,扬州画派与海派末流开启 “江湖画派” 之风,因以卖画为业而染上江湖气。一些创作者落笔时,满心盘算着画作能换多少银两,或是赠予权贵能谋得多少实惠,这般心态难免渗入笔端,让画境透出 “俗媚” 之态。当然,这并非说境遇困顿者就断无佳作问世。

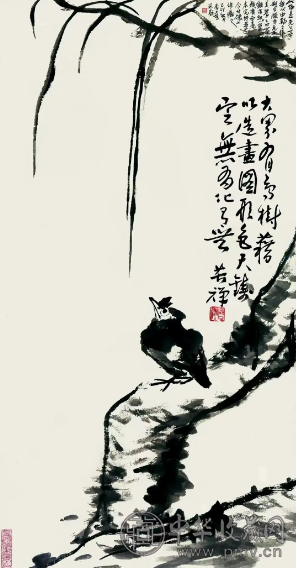

品行高尚、声望卓著者,总能吸引众人亲近,其书画作品自然也易被世人接纳喜爱。人格境界高远,画作格调自难平庸。若待人接物风度翩翩,又常提携后辈,便极易赢得众人敬重,齐白石、黄宾虹、启功、沈鹏等大家便是典范。如此说来,那些怀揣高古情怀、兼具澡雪精神的画家,其作品受青睐本是情理之中。 李苦禅 柳石栖雀图 50年代中期 人脉恰似肌体的血脉 —— 血脉维系生命运转,人脉则是事业通达的根基。画家的交往越广,人缘越佳,获得的支持便越丰厚,无论是经济上的助力还是人力上的帮扶。当人脉、品德与佳作三者相融,市场的认可与拓展,自会如水流淌般顺理成章。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。