在古玩市场,若有一类器物能横跨宗教、礼仪、文人审美与帝王政治,且至今仍以千万计价格在国际拍场傲然立市,那便非明代宣德炉莫属。它不是一件单纯的焚香之具,而是明代皇权通过手工艺表达统治合法性与文化权威的实物载体,其背后所体现的,是权力、科技、文化与审美的集体合谋。

宣德炉的诞生,并非单一技艺发展的产物,而是一场由皇权主导的文化工业运动。1428年,明宣宗在接到暹罗进贡的三万多斤风磨铜后,发现这一金属质地细腻、色泽温润,极适合用作礼器铸造。彼时的明廷,正值仁宣盛治,国家财政充裕,文化昌盛。宣宗不满于内廷日用器物的粗制滥造,遂下令礼部与工部全面革新礼器制度,参照《宣和博古图》和宋代诸窑名器,重新设定炉器之制。这并非单纯追求美学,而是借礼器复兴传统、宣示皇权正统性的一次国家行为。

如果说外观之美可以模仿,材质与配方的秘密则是宣德炉不可轻易复制的核心壁垒。宣德铜为高锌黄铜,辅以金、银、铅、锌等三十余种贵金属精炼十二次而成,这种配比使得炉体不仅色如朝霞、质似婴肤,更具极强的抗氧化能力与视觉温润感。与普通铜器4-6次的冶炼标准相比,宣德铜在精炼次数与配方控制上,已近现代金属材料工程水准。这种复杂合金工艺不仅保证了器物的视觉美感,更让其在几百年后依然保持稳定的化学性能。

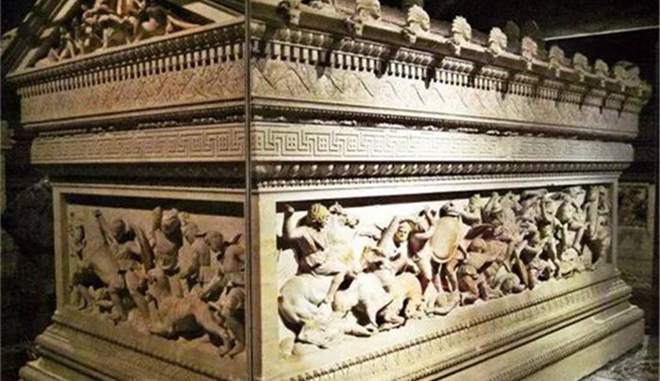

造型上,宣德炉融合了商周青铜器的古朴威严与宋瓷的温润典雅,从鼎、簋、鬲等礼器中汲取形制灵感,再糅合文人审美诉求,发展出桥耳、兽耳、活环耳等五十多种造型细节。明代宫廷工匠采用失蜡法铸造,以蜡为模,外敷陶壳,高温脱蜡后注铜成型,使得炉体线条流畅、纹饰细密,最薄处如蝉翼,表面更借由焙烧、作色、包浆处理,呈现茶色、栗色、蜜蜡色、玳瑁色等百种变化,几乎每件宣德炉都有独一无二的“肤色”。这一切工艺背后,是当时国家资源的极致调度,也是工匠体系和化学知识的有机整合。

更重要的是,宣德炉不仅在宫廷使用,还被广泛赋予宗教和精神价值。它常用于寺庙、王陵等场所焚香祈福,其上的饕餮纹、兽面纹等传统装饰,不仅起驱邪避凶之效,更与古代政治秩序的象征体系紧密相连。在文人圈层,宣德炉被视为案头雅玩,配以古墨、端砚、澄皮宣纸,一炉之香可映万卷心思,既是生活器,也成审美器。孟嘉、严东楼等明代文士更定制私款,追求器物中的孤品意趣,由此延伸出宣德炉从礼器向文房转化的文化迁徙。

这种从宫廷到民间的扩散,也导致后世大量仿品的出现。尤其在嘉靖、万历两朝,“北铸”“苏铸”“金陵铸”三地兴起民间铸炉之风,虽有精品,但多为仿制。有些仿品在技艺上几可乱真,以至于今日行内断代常需依赖款识、包浆、铜质、铸痕等综合因素综合判断。真正的宣德炉往往具备天然包浆、气孔细密、重量均匀、色泽内敛等特征,款识多为馆阁体楷书,笔力遒劲,与宫廷书法家沈度风格相近。常见款式包括一字“宣”、二字“宣德”、四字“宣德年制”、六字“大明宣德年制”,甚至有“十六字款”及带工部监造人的纪年款,这些不仅是鉴定的“密码”,更是官制参与与皇权介入的佐证。

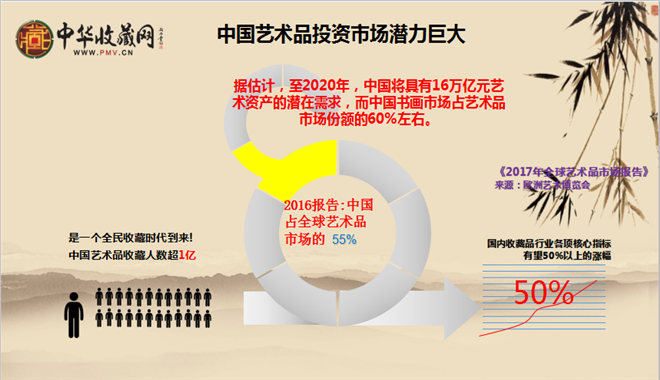

从市场维度看,宣德炉的价格走势极具象征性意义。王世襄藏炉21件曾于2014年嘉德专场拍得逾千万元,近年仿宣德炉亦屡破百万成交。2025年初一件清早期仿宣德炉更以876万元落槌,引发业内震动。这背后是藏家对“皇权铸物”的集体心理认同,也是稀缺性与工艺水准在市场逻辑中的双重加持。值得注意的是,即便是真品存世量不过数百,市场中仍流通大量工艺精仿,部分高仿甚至在专业视野下亦需显微分析或热释光检测方能分辨。

宣德炉的文化意义,不止于器物本身,而在于它所凝聚的明代集权政治、工艺技术与士人审美的综合表达。它既代表“礼”的回归,也象征着工艺顶峰的民族自觉。今天回看宣德炉热潮,不应仅着眼于价格曲线,更应关注它如何成为中华传统文化权力结构与工艺美学交汇点的典型案例。

它提醒我们:真正的高峰艺术,往往不是某个天才匠人的孤立创作,而是时代、制度、材料与思想共同作用的结晶。它的铸成,不在手艺,更在文明的高度。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。