在投资圈里,流传着一句很有意思的话:“黄金保命,土地保值,艺术品保富。”乍一听像是江湖传言,但细细琢磨,却道出了资本对这三类资产的态度演化路径。过去几十年里,无论是房地产热潮,还是国际金融震荡,土地与黄金一直稳居传统投资的“双子星”,而艺术品常被视为“锦上添花”的象征。但现在,局势变了。资本正悄然换位思考,越来越多老钱家族、顶级投资机构甚至中产阶层开始重新审视:什么资产,才是真正能穿越周期的“长期价值锚”?答案,出乎意料地回到了那个曾被小众精英视为“圈内游戏”的角落——艺术品。

这个时代的财富博弈,不再是单一价值逻辑的对决,而是文化、信任与资产配置能力的综合考验。土地的收益被锁进了政策笼子,黄金的涨跌越来越受央行和地缘政治的牵制,而艺术品,在过去看似温吞的增值节奏背后,正积蓄着一股带有审美红利、身份溢价与数字转型三重动能的巨大推力。

土地的局限早在近五年已经暴露无遗。从“拿地即暴富”到“谨慎观望”,市场周期的下行、宏观调控的精准打压让过去那种“赌周期、吃政策”的盈利模式彻底崩塌。尤其在三四线城市,土地流拍率持续走高,地方政府财政透支、开发商断臂求生,整个市场像极了一场华丽撤场。土地依旧稀缺,但这稀缺已经很难转化为流动性。而在资金成本高企、预期收益缩水的背景下,长周期、重投入、低周转的土地投资显然对个人投资者已不再友好。

我们不妨把目光投向黄金。它是全球公认的避险利器,其价格走势宛如一面映照现实的镜子,清晰反映出经济的不稳定以及对金融系统的信任危机。疫情肆虐、战争爆发、滞胀来袭、货币宽松,但凡世界出现状况,黄金价格便会上涨。然而,黄金既无现金流,也无创收能力,更不具备生产性价值,它的价格攀升全仰仗恐慌与不确定性。也就是说,持有黄金的人,某种程度上是在期盼世界越乱越好。对于大多数普通投资者而言,黄金更适合作为防守性配置,而非战略性资产。

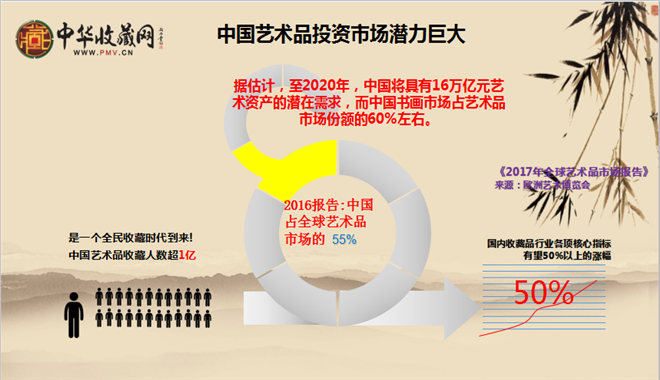

艺术品市场正站在一个热度攀升的新节点上。回顾过去十年,中国艺术品市场历经泡沫膨胀、崩盘、整顿调整,最终迎来复苏,如今已步入相对理性的发展阶段。在这一阶段,“谁看得远”取代“谁炒得快”成为核心关键词。不少资深藏家秉持“养画三年,卖画一朝”的理念,不再盲目追逐热点,而是冷静筛选藏品。与此同时,新兴中产阶层纷纷入场,他们并非为了炫耀,而是想在资产配置困境中,找到一个能抵御货币波动、跨越身份变化且经得起时间考验的“文化依托”。

艺术品的价值,从根本上来说,是信任的强化载体,是少数志同道合者达成的深度共识。在一级市场里,它是检验审美与眼光的“试金石”,人们通过购买行为为心仪的艺术品投下信任票;在二级市场中,它化身文化符号的价值衡量尺,为艺术品赋予具体价格;从更高层面看,它是财富向精神领域迁移的一种独特途径。艺术的价值难以用具体数字衡量,但在每一次拍卖锤落下的瞬间,其价值兑现的震撼程度都令人惊叹。2000年时价值仅百万元的齐白石画作,到了2023年价格已突破5000万元;20年前因“品类小众”而流拍的清乾隆粉彩瓶,如今在藏家们的激烈竞逐下,以超亿元高价成交。这并非资产的偶然暴涨,而是审美价值体系历经时间沉淀后的长期修正与确认。

艺术品愈发受到大众瞩目,与“交易方式的革新”有着千丝万缕的联系。往昔,艺术品市场宛如古玩圈中一条隐秘的暗巷,交易门槛高耸,信息流通不畅,藏家依赖圈层人脉,画廊维系人情关系。而如今,数字平台如同一把利刃,斩断了这些束缚市场的枷锁。线上拍卖、数字藏品、AI鉴定、区块链溯源等新兴技术,让艺术品的价值评估更为精准、传播范围更加广泛、交易过程愈发透明。苏富比、佳士得等知名拍卖行纷纷搭建VR拍卖厅,这并非单纯追求科技带来的炫酷感,而是为了吸引数字时代成长起来的新一代买家——数一代买家。

当然,艺术品绝非能让人轻松“躺赚”的投资标的。它缺乏统一的定价标准,真伪鉴别困难重重,投资周期漫长,还极度考验投资者的知识储备与审美品位。但也正因如此,艺术品投资将大多数短线投机者拒之门外,成了真正有眼光、愿意深耕者的专属领域。在这个圈子里,“眼缘”与“道缘”至关重要,并非有钱就能玩得转。你得深入了解艺术家本人,熟悉作品题材,把握时代气息,更要精准洞察市场节奏和藏家心理。这也就解释了,为何越来越多拥有金融背景的人,正努力让自己成为艺术品领域的“半个专家”。

尤为关键的是,艺术品投资带来的回报,并非单纯体现在涨幅数字的夺目上,更在于“持有即彰显尊贵”的身份认同感。在高净值人群的资产配置里,艺术品正从“可有可无”的边缘角色,转变为“不可或缺”的必配资产。它是个人品位的直观体现,是跻身特定社会圈层的“入场券”,也是承载家庭文化传承的重要载体。有一个广为人知的故事:香港李嘉诚家族的投资顾问透露,他们每年都会投入大量资金用于艺术品收藏,目的并非为了快速变现获利,而是希望“即便遭遇风雨,这些艺术品仍能安然挂在墙上,成为家族资产的坚实支撑”。

在如今这个愈发多元、复杂且充满焦虑的市场环境中,艺术品恰似一缕清风,为我们带来了“放慢脚步”的契机。它不像土地那般沉重压抑,也不似黄金那般冰冷无趣,而是饱含温度、承载故事、蕴含文化、沉淀着时间的韵味。这样的资产,仿佛是为那些具备宏大格局、十足耐性以及深厚文化底蕴的投资者量身定制的。

时代始终处于变迁之中,然而有些价值却如同恒星般恒定不变。当我们不再仅仅执着于资产的表面增值,转而更珍视它所蕴含的文化内涵与精神投射时,艺术品的真正价值才逐渐浮出水面,被人们所察觉。在未来的资产布局里,艺术品或许会成为那个看似发展缓慢、实则最为稳健的财富密钥,助力人们解锁财富与精神的双重宝藏。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。