很多人收藏了几年、十几年,常常抱怨手里东西“卖不动”“没人要”“行情冷”,可如果你仔细去看那些真正靠收藏财富跃迁的人,你会发现他们身上有一个共通点:他们从不急于脱手。不是他们不缺钱,而是他们知道,艺术品的财富回报,从来不属于那些缺乏耐心的“掐点投机者”。

艺术市场并不是一场“快进快出”的游戏,它更像一场修行——修眼力,修定力,修时间。很多人在进入这个市场时,眼里只有一件事:买进、转手、赚差价。他们甚至会拿着刚入手的藏品转头就问:“现在能卖多少钱?”但真正在这个圈子里站住脚、最终赚到大钱的,是那些把藏品当作朋友、当作传承、当作长期资产来对待的人。短线交易者,最终大多成为了“给市场交学费”的那一拨人。

翻开历史不难发现,真正创造收藏奇迹的,往往是那些在市场无人问津时静静收进的藏品。在上世纪五六十年代,全国各地的文物商店都在经营大量旧字画,其售价低得惊人。彼时张大千、齐白石、吴昌硕、任伯年等名家之作售价不过几十元、几元,甚至几角。张大千的《沧浪渔笛》当年百元成交,2002年在苏富比拍出五百多万港币。这不是巧合,这是认知与时间的共同作用。

那个时代并不缺有眼光的人,但缺的是能“藏得住”的人。因为当时的政治风向、经济环境并不鼓励收藏这些“非红色资产”,普通人生活拮据,收入低微。能拿出几十元、上百元买字画的人,除了极少数文人如夏衍、邓拓,几乎凤毛麟角。也正因为如此,那批敢于“逆势买入”并长期持有的人,如今回头看,几乎每一位都是赢家。

到了改革开放之后,市场开始松动,但规律并未改变。1980年代初,吴冠中、范曾的画作价格也极低,四尺精品挂8000元都无人问津。但到了90年代末和新世纪初,他们的作品已升值几十倍、上百倍。问题不在于市场是否曾提供了机会,而在于你是否有能力看清风口前的沉默时光,并在那个阶段买入、持有、等待。

在艺术品市场,流动性不是天生的,而是“养”出来的。你越是频繁交易,越无法享受藏品的复利效应。市场有个残酷的规律:越急于脱手的东西,价格越上不去;而越不舍得卖、甚至暂时“无人问津”的东西,往往时间一到,价值就会跳跃式体现。陆俨少的画作就是典型。改革开放初期收购价一平方尺不过几十元,后来升至上千,再到九十年代后期动辄几万元、甚至十万元一平方尺,这个过程不是线性的,是阶段式爆发的。而每一次爆发,都是建立在“足够持有时间”的基础之上。

真正高明的玩家,懂得“以藏养藏”。这不是一句空话,而是一种策略,一种能力的体现。他们会在自己收藏体系中做减法,把那些重复的、层级不够的藏品合理出售,换来更优质、更稀缺、更具潜力的藏品。他们不是囤货,而是精耕。他们像打理资产一样去打理自己的收藏组合,用结构去提升整体价值。

这种能力是有门槛的。要“以藏养藏”,你得有判断力,知道哪些东西是“可以脱手的中段货”,哪些是“必须死守的重仓核心”。你得有执行力,面对诱惑时不动心,面对冷寂时不动摇。更重要的是,你得有资金规划能力,把收藏当作资产配置的一部分,而不是纯粹的情绪消费或赌徒心理。

市场中的确存在短线盈利的机会,但那是属于极少数“搏杀者”的游戏。更多普通藏家,若无强大的资源背景与判断力,贸然追短线,只会陷入“低买、高估、急售、亏本”的死循环。一旦藏品进了拍卖行,面临10%以上的佣金、图录费、保管费等成本,稍有不慎就是“倒挂出售”。再加上真假难辨、炒作泛滥、信息不对称等问题,想靠短线赚钱,几乎是场镜花水月。

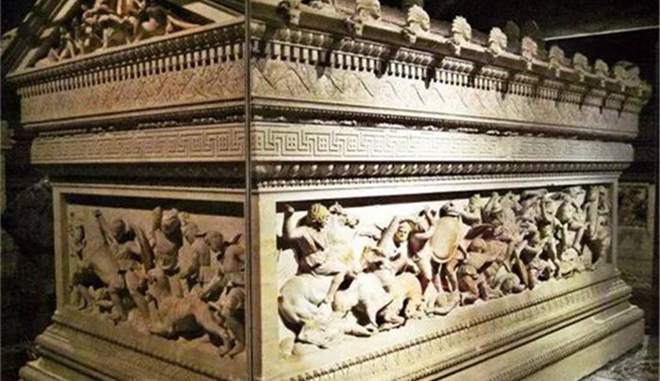

全球范围内也有不少案例佐证长期持有的价值逻辑。英国铁路养老基金曾在上世纪七八十年代投资1200万英镑买入各类艺术品,十几年后陆续抛出部分藏品,回报惊人。比如一部古老的希伯来文《圣经》,买入价不到18万英镑,拍卖价却达到200万英镑。这不是赌出来的,而是战略布局与时间耐力的结果。

这些案例的共通点很清晰:他们都不是“拿到就卖”,而是“拿住再等”。在他们眼里,艺术品不是“货”,是“资产”;不是“周转工具”,而是“价值沉淀器”。

很多人把艺术市场理解为快速致富的捷径,但其实它是考验耐心和认知深度的深水池。你手中东西卖不动,很可能不是它不值钱,而是你根本没给它成长的时间,也没让它进入“故事系统”。没有著录、没有展览、没有策展话语、没有流传路径,就算是真东西,也只是“沉默的器物”,无法转化为“市场的话语”。

这个行业的残酷真相在于:同一件东西,在不同人手里,价值完全不同。在不懂的人手中,它只是一个孤立的古物;但在高手手中,它是故事链条中的一环,是展览逻辑的一部分,是学术体系的切入点,是可以作为抵押、出版、参展、传承的综合性资产。

所以,不要一味抱怨“卖不掉”。问问自己,你是否真的理解你藏的东西?你是否给它足够的成长路径?你是否给自己预留了足够的时间去等待它的绽放?

艺术品的价值本身就带有时间的属性。它不像股票,能分分钟看涨跌,也不像房产,能靠地段衡量。它是一种需要“共识密度”来支持的资产形态,而共识的建立,需要时间、人脉、学术、文化、情感、历史的共同作用。

你越懂得等待,越舍得“藏”,它的回报才越有可能“吓你一跳”。

别老想着一夜暴富,真正的机会从来只青睐那些安静等待的人。你舍不得卖的那批货,也许才是你人生资产版图中最重要的一块拼图。你藏下的,其实不仅是艺术品,更是你对这个时代价值逻辑的信心与判断力。

谁会藏,谁就能赚钱。这,不是传说,是事实。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。