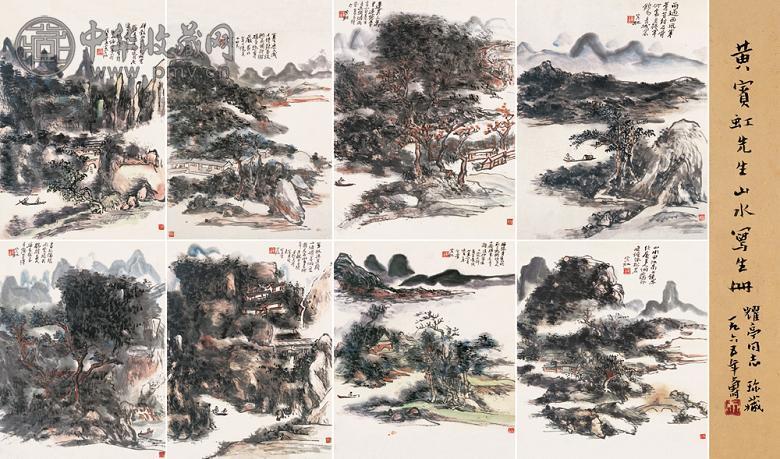

| 展品名: | 黄宾虹 1948年作 山水写生册 册页(8开) 设色纸本 |

| 尺寸: | 28.8×22厘米×8 |

| 起拍价: | 1,800,000-2,500,000元 |

| 成交价: | 4,191,000元 |

| 拍卖公司: | 西泠印社拍卖有限公司 |

| 时间: | 2013-12-15 00:00:00 |

| 备注: | 款 识: 1.一卷无人识,千锺对客谈。桃花开欲谢,犹自恋寒岩。节句写上饶途中所见。八十五叟宾虹。 2.辟谷学飞行,秋空一点青。暮林风月夜,隐隐步虚声。上饶途中望龙虎山,诵白真人句。戊子八十五叟宾虹。 3.策杖抵岩巅,丹炉锁暮烟,一双龙虎石,仙去是何年?近观白玉蟾手札真迹,写其诗意,八十五叟宾虹。 4.书札隐琅函,云飞共鹤骖。真人归去後,素月落空潭。宾虹。 5.雨过西风寒,苍苔封石骨。何处老将军,饮马长城窟。宾虹。 6.蓬莱三万里,道德五千言。一自青牛去,函关废雨昏。宋白玉蟾句。宾虹。 7.山水甲江南,上饶思结庵。至人烟霭外,无语隐松岩。宾虹。 8.归隐贵溪山,结茅三两间。行年九十岁,犹见是童颜。张仲孚系十七代天师,余写贵溪小景,以寄怀古意,八十五叟宾虹。 钤印:黄宾虹 朴存 题签:黄宾虹先生山水写生册。耀亭同志珍藏。一九六五年,寿。 青山夕照 劫后馀生 一 黄宾虹在中年的时候似乎已经知道他此生将会长寿,所以他对自己一生的艺术从那时起就作了规划,在艺术的大道上,他一路欣赏风景,走得非常从容。 这看似有些玄乎的说法,通过了解黄宾虹学习传统的过程可以得到应证。比如黄宾虹曾经说过,他学习传统遵循的步骤是:“先摹元画,以其用笔用墨佳;次摹明画,以其结构平稳,不易入邪道;再摹唐画,使学能追古;最后临摹宋画,以其法备变化多。”按照他自己的安排,进入最后一个阶段,即学习宋画阶段的时候,黄宾虹已经是七十岁左右的老人了,而他一生的艺术创作,正是这个时候出现了质的飞跃,七十岁对于黄宾虹而言,仅仅是进入“中年”而已,而对于他的艺术生命来说,一生的辉煌则刚刚开始。 他一生中的许多重要游历是在50~70岁期间完成的。1932年,69岁的他出游川蜀大地,历时近一年。而他每次出游画下的大量写生稿许许多多直至晚年才得以整理研究—假如一个人的大限临头可望,那是无论如何也不可能让自己的步履走得如此从容的。然后—这时他已经过了80岁,他才基本收住他的两条腿,开始在心中一次又一次地遨游他曾经游历过的山水——今天我们见到的黄宾虹晚年大量的山水作品为纪游作品原因即在于此。生理生命与艺术生命支持他不断向艺术的高峰攀登,并且如同座标的两轴将他这一时期的许多纪游作品定位在了中国乃至世界美术的经典位置上。 二 1948年7月,黄宾虹结束了他长达11年的北平生活南迁。8月份,他经上海抵达杭州,选择这座文化底蕴与自然风景一样迷人的古老城市作为他生命的最后归宿地,这一年黄宾虹85岁。《黄宾虹先生山水写生册》就是他到达杭州后创作的一本纪游精品。 册页以龙虎山的人文内涵为顺序,渐次推进,逐幅展开,演绎龙虎山道教文化,构成一个完整的整体。整本册页以水墨浅设色绘就,远山淡笔虚写,近景浓墨勾勒,点擦互皴,浓处极浓,淡处极淡。背景高耸的山峰,近景大小不一的岩石,中景那几株疏枝散叶的树木,甚至连山与山、山与水之间的岚气,氤氤氲氲,盘来转去,都呈三角不齐之状,颇现灵动气韵。黄宾虹用笔讲究“平、圆、留、重、变”,即所谓“黄氏五笔”说。他的“五笔”说并不是指五种用笔法,而是指一笔之中所应包含的五种笔性,及至晚年,这种在极高美学意义上的用笔主张黄宾虹将其发挥到了淋漓尽致的程度。所以,当89岁那年黄宾虹因为白内障双目几乎失明的时候,他依然没有停止手中的画笔,而其所作,几乎每一笔都像得到了神助一般,这是他晚年作品进入化境的一个重要特征。这一特征在这本册页中屡屡可见。 至于这本册页的题诗,同样妙不可言。八开册页,一诗一画,一画一境,两首直接录南宋龙虎山道士白玉蟾诗,六首从白玉蟾诗中化出。黄宾虹国学、诗学功力深厚,吟诗诵词举重若轻,信手拈来也成佳咏,从六首化用的诗中我们就可以看出黄宾虹的锦绣诗怀和熟稔的作诗技巧。比如第八开,白真人原诗是一首七绝:“贵溪一尉隐家山,静结茅庐三两间。九十岁时尸解日,时人犹见是童颜。”题到册页上时,黄宾虹将它变成了五绝: 归隐贵溪山,结茅三两间。行年九十岁,犹见是童年。 文字简练,朗朗上口,诗意未变,诗境犹佳。诗后附一段小跋:“张仲孚系十七代天师,馀写贵溪小景,以寄怀古意,八十五叟宾虹。”平常文字,却如书法中的一波三折,让馀音绕出诗外,天成也! 三 《黄宾虹先生山水写生册》签条为潘天寿1965年所题,其中背景由于这本册页从未露面,所以几无人知。此册页原藏主叫陈耀亭,是一位1933年参加革命的老同志,1959年,陈耀亭调至宁波,任宁波地委副书记。陈耀亭是一位颇有雅怀的老同志,参加革命前,他在私塾学习,熟读四书五经,浸淫传统文化。这样的背景使他在工作之馀颇爱购买、收藏名人字画。在他的藏品中,《黄宾虹先生山水写生册》是他极其珍爱的一件作品,平时绝不轻易示人。1965年他请潘天寿先生来家作客,并拿出这本册页请潘先生鉴赏。据他的后人回忆,潘天寿见了这本册页后非常兴奋,赞不绝口,并说这是他见过的黄宾虹先生作品中的精品。陈耀亭愈加高兴,取出笔墨,请潘先生为册页署签,于是潘先生恭恭敬敬写下了这本册页的签条。 转眼到了1966年,“文革”爆发,陈耀亭受到冲击,他的家被抄。在此之前,他已有预感,遂先将平生收藏一一清理装入三只木箱,封签后交到了宁波地委大院二楼的地委党史办。后来的事他就不知道了,也无从过问。到了七十年代中期,老干部们开始被一个一个“解放”出来,陈耀亭也获得了“新生”。这时他想起了当年交给党史办封存的那三箱宝贝,向当时的宁波市委汇报,以寻找下落并要求归还。宁波市委派专人落实此事。谁知跑到二楼一看,三只木箱居然原封未动!这不常有人去的二楼成了“文革”的“死角”,三只不起眼的木箱在“死角”里面被人遗忘了!于是完璧归赵,《黄宾虹先生山水写生册》又回到了它的主人手中。真所谓青山夕照,劫后馀生。 1993年,陈耀亭同志去世,《黄宾虹先生山水写生册》也开始了它新的传承历程……(文/余杨) |

查看原图

查看原图