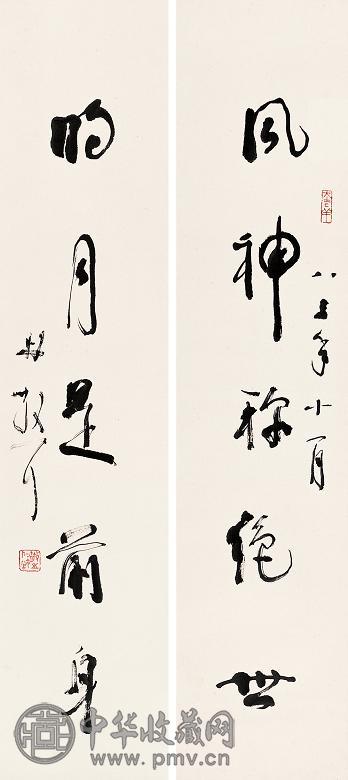

| 展品名: | 林散之 1983年作 草书五言联 立轴 水墨纸本 |

| 尺寸: | 95×22厘米×2 |

| 起拍价: | 30,000-50,000元 |

| 成交价: | 50,600元 |

| 拍卖公司: | 北京荣宝斋拍卖有限公司 |

| 时间: | 2014-09-26 00:00:00 |

| 备注: | 钤印:散之私、大吉祥 款识:八三年十一月,林散耳。 释文:风神称绝世,明月是前身。 说明:2006年9月4日,本拍品经林筱之先生鉴定为真迹,并签署鉴定证书。 当代草圣林散之 林散之(1898-1989),安徽和县乌江人。原名以霖,号三痴,后改名散之,别号左耳、散耳、聋叟、江上老人。林散之先生被称作“当代草圣”,有其特殊的社会因素和历史渊源。林散之童年由曾梓亭介绍,至南京从张青甫学习工笔人物画,练就基本功。此后随乡亲范培开先生学习书法,受以安吴执笔之法,双钩悬腕,中锋竖管,打下了扎实的基础。三十以后,由含山进士张栗庵引荐,负籍沪上,1933年,拜黄宾虹为师,得“五笔七墨”之秘。散之晚年历述自己学书历程: “余十六岁始学唐碑,三十以后学行书,学米(米芾);六十岁以后学草书。草书以大王(王羲之)为宗,释怀素为体,王觉斯(王铎)为友,董思白(董其昌)、祝希哲(祝允明)为宾。始启之者,范先生;终成之者,张师与宾虹师也。此余八十年学书之大略也。”一语破的,他才是当代草书集古人之大成者。 林散之的书法极其讲究用笔,用长锋羊毫作书,并保持中锋用笔而求瘦劲爽利,得此书法不仅须善于择取古学之长,而且更需千锤百炼。林散之用笔变化多端,有时行笔缓慢,如作楷书,线条凝重,沉静,枯涩,似春蚕吐丝;有时行笔疾厉,有迅雷不及掩耳之势,急转直下,如藤蔓檐,一气呵成。正是这种丰富而微妙的变化,造成雄伟飘逸姿态、磅狄如吞的气势,划沙折股的笔意,具有很强的艺术感染力。林散之书法的意义不仅在于富有个性的“散草”的创立,即独创出相应的结字、章法、用笔等,而且还在于,启示现当代书家在继承深厚传统的基础上,如何与新的时代共同迈进,是否敢于并能够作出虽是循序渐进,但却是不断的突破性的变革。 集大成的散体,代表了现代中国书法的一个时代;但与中国古代书家在历史上占有的崇高地位相比,林散之以及当代的许多书法大师却都面临着一种无可言说的尴尬:他们的作品在市场上并不与其真正价值相称,甚至严重背离。 一方面,这是对书法艺术的短期短视造成的。实际上,对于书法艺术的价值认识的这种尴尬,系由近代以来国人对西方文明的盲目崇拜和对自身文明的妄自菲薄造成的。要消除这种心理误区,需要一个相当长的心理准备和时间。 另一方面,由于前一方面的影响,书法艺术并未能建立起一套完整的教育体系。近现代的中国画,因为前后数代大家如刘海粟、徐悲鸿的自觉努力,并因吴昌硕、齐白石、黄宾虹和潘天寿以至吴冠中等大师的辉煌成就,中国画得以建立自己的整套话语体系和教育体系。而书法艺术教育,则付之阙如。 从最终的趋势看,只有书法艺术市场发展完备,以中国画和书法为代表的中国艺术市场才能在全球范围内获得话语权,中国文明也才能保持对抗于西方文明的本质而不被同化并最终消失。 为了唤起对中国独特的书法艺术的热情,为了唤醒尚在沉睡的书法市场以创造新的市场增长点,我们精心遴选并系统推出了当代草圣林散之的数十幅书法作品,以飨各位热爱中国书法艺术的识者。与其说这是我们的先见,不如说是我们的责任;是对中国文明、对书法艺术、对艺术市场的坦诚的、毫无旁贷的责任心。 |

查看原图

查看原图