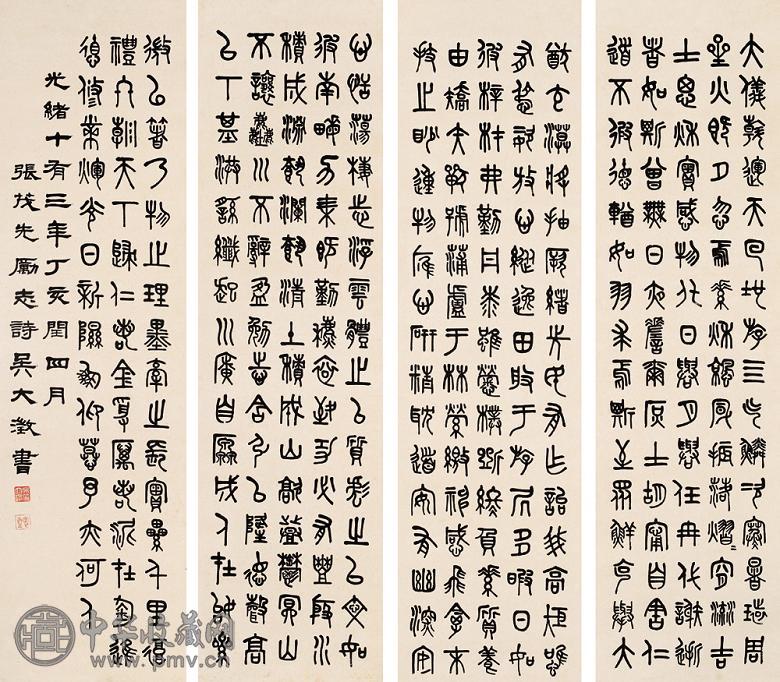

| 展品名: | 吴大澂 篆书 四屏 水墨纸本 |

| 尺寸: | 145×39.5厘米×4 |

| 起拍价: | 30,000-40,000元 |

| 成交价: | 33,000元 |

| 拍卖公司: | 北京匡时国际拍卖有限公司 |

| 时间: | 2014-04-18 00:00:00 |

| 备注: | 题识:励志诗(文略)。光绪十有三年丁亥闰四月,张茂先励志诗,吴大澂书。 钤印:吴大澂印(白) 恪斋(朱) 释文:励志诗(文略)。 《曲江亭图》考评 赵 力 《曲江亭图》作者为张崟为晚清著名地方画派“京江画派”的开派人物。在《曲江亭图》本幅後半部的上方有张崟题款,云:“柳村先生世居翠屏洲,阮芸台中丞考其地,即古之曲江,乃作曲江亭於宅之右。戊辰三月,同蘱庵、禷斋赴,柳村招宿三宿而返,邃为图以识其胜,张崟。”张崟题款中所谈及的阮芸台,当为其时在政坛、文坛、艺坛皆大名鼎鼎的阮元。蘱庵为“京江画派”的另一个重要画家顾鹤庆(1766-1834),时又与张崟在江南并称“张松顾柳”。禷斋为张铉,是张崟的唐哥,他在从商之緇雅好文艺,并有个人诗集《饮绿山房诗集》存世。当然其中最重要的是“柳村先生”,即关涉於受画人的考定。根据文献资料,“柳村先生”即王豫(1768-1826),他字应和,号柳村。丹徒人,祖居瓜州翠屏洲,诸生。性酷嗜诗,故有“翠屏洲诗人”之誉。乾隆甲寅(1794年)曾与同乡之顾鹤庆、钱之鼎、茅元惶、鲍文逵、张学仁、吴朴、应让结为“京江七子”。嘉庆年间则与阮元成为文友,过从甚密,如嘉庆十八年(1813年)春天,曾与阮元、焦山诗僧借庵一起创立“焦山书藏”,受到时人的称誉;如嘉庆二十二年(1817年),与阮元商量决定在镇江焦山的佛香阁内,编纂一部江苏诗人诗文总集,历时二年终於脱稿,并於嘉庆二十五年(1820年)付梓,名为《江苏诗徵》,共183卷,成就了一番伟业。道光二年(1822年)王豫被荐为孝廉方正,但始终力辞不就。 根据张崟所题,此图主题即是围绕其所筑之曲江亭为中心,而对王豫居所即其周边环境而进行的描绘。而“曲江”在中国历史文化上大致有三个不同的出处,进而构成了迥异的文化意象或文化象紉。在唐代,“曲江”指的是位於京城长安(今西安)城东南9公里曲江村的“曲江园林”。早在秦、汉时期这里就是上林苑中的“宜春苑”之所在。原为天然池沼,自然景色十分秀美。因有曲折多姿的水域,故名曰“曲江”。至隋代、唐代则在大规模修茸营造的同时,进而成为君民同乐的半开放式的城市园林。并在此基础上,逐渐具有“宫廷盛宴”、“新科进士宴”、“社交活动宴”等类型名目繁多的“游宴”功能,成为一时的人文标志。至唐朝末年,昔日京城长安日渐萧条,再加上黄渠断流,曲江失去了水源,渐渐涸竭。从此,长安的“曲江”也就成为了历史的记忆。“曲江”在南方有两个不同的地点,即扬州的曲江和杭州的曲江。虽因地别,但又皆於观潮有关。扬州的曲江在城区的南郊,在汉代至六朝年间,海潮上溯至扬州城南曲江段时,因水道曲折,又受江心沙洲的牵绊,遂形成怒涛奔涌之势,故称“广陵涛”。对於“广陵潮”,文人称赞有加,西汉枚乘的《七发》歌赋、王充的《论衡》皆有赞语,而魏晋至唐代则名家诗篇与日俱增。因为“广陵潮”至唐大历年间(766年-799年)逐步消失,故而“钱唐潮”虽然成名较晚,但声名则持续至今。由於在历史文献中,钱塘江又名浙江,亦名“曲江”,“因以江势三折,故名曲焉”。故而,扬州的“曲江”与杭州的“曲江”不仅因相同的“观潮”功能而极易混淆,更因“钱唐潮”的持久而遮蔽了“广陵潮”的历史光辉。进而让扬州的“曲江”既成为了现实的废墟,更成为了集体的失忆。 正如张崟所题,曲江在扬州的再度“发现”是因为阮元之功。事实上作为扬州本地人的阮元,并没能赶上扬州繁华的鼎盛时期,却在嘉道之後不断感受到扬州在物质与文化双重层面上的衰落不振。亦如其对扬州“文选楼”的重新考定,阮元对扬州“曲江”的再度发现亦隶属於其家乡文化重振计划的一环。然而阮元清楚地认识到个人的力量是无法阻挡社会发展的客观变迁,因此他的企图心则更多地是落实在文化的层面上。阮元往往一方面通过对历史废墟的层层追索,借助於文化性的意象,而遥接古人精神,阐发今人幽思;而在另一方面,从1798至1821年间,阮元还通过在家乡所进行的学术活动、慈善活动以及具体的文化赞助活动,帮助他的同时代人,尤其是帮助地方的精英再次确立起对扬州身份以及扬州独特的文化价值观的认同。作为其地方文化振兴计划的延伸与深入,阮元也身体力行地尝试着从物质上去恢复扬州昔日的繁华,譬如说他对扬州“文选楼”考定之後自己出资修葺增建。借助於阮元在学术与官场上的双重威权,形形色色的扬州人成为了被不断激励着对象。 王豫与阮元的关系密切,当然对於其的所作所为了如指掌。而王豫在阮元考定“曲江”旧址之後,出资兴建“曲江亭”的义举,无疑也是受到了阮元言行的激励。而结合王豫个人因素的理解,则又可以引申为身为“丹徒人”而借居於扬州之瓜州翠屏洲的王豫,通过具体的赞助行为而彰显了扬州的主流文化价值观,由此而试图获得扬州的文化身份并被扬州文化精英圈所认同与吸纳的一次策略性的谋划。其结果当然非常得有成效,借此王豫既进一步与扬州文化圈的威权人物阮元拉近的关系,同时正如在前隔水上杭州著名文人陈文述的表态——不仅承认了扬州“曲江”的文化地位,同时对扬州“曲江”观潮要胜於杭州“曲江”观潮的附和,在地域性的文化竞争中为嘉道年间扬州的文化重振添上了重重的砝码。从这个意义上而言,《曲江图卷》的绘籹则较之曲江亭的兴建具有更为狡杂的文化意涵。 首先值得注意的是,力图跻身於扬州精英文化圈的王豫,并未选择扬州本地的画家来创籹这件作品,而是邀请他的家乡好友画家张崟来进行创作。通过对文献资料的排查,可以基本判定王豫兴建的曲江亭的落成时间大致就在嘉庆戊辰年(1808年)左右。而在这一年间,王豫曾於3月、8月两次邀请张崟造访曲江亭。在张崟绘籹的这幅《曲江亭图卷》的题记中,对3月的受邀造访活动有着明确的记载;在张崟的《逃禅阁诗集》中,则有关於8月中秋前赴约的记录,而同行的人中更有当时名闻遐迩的江南文人洪亮吉,而就在这次造访中,阮元的介弟阮亨得以与其心仪已久的洪亮吉定交,并欣喜地得到了洪亮吉用篆书赠与的“第五之名齐票骑,十三此夜订心交”的精致楹帖。王豫选择张崟作为画者的初衷,既立基於与张崟始自少年的深厚友谊,又与张崟所特别擅场且成为其所代表的“京江画派”之特色的写实画风有关,而张崟多次造访的记录也可以视为是在创籹作品之前画家的实地考察以及创作者与受画者之间的交流互动。从作品最终完成的效果而言,王豫的选择无疑是成功的。张崟在《曲江图卷》中,不仅充分地展示了其中年期间从沈周上溯宋元的精湛技法与经典面貌,同时还通过极强的写实性描述与气氛渲染,而营造出一个胜似“桃源”的人间天堂。 其次,通过对《曲江亭图卷》的进一步研读可以发见,张崟除了在开卷部分将曲江亭描写於极为显要位置之外,更多的笔墨则被用於对王豫别居“种竹轩”以及周边幽美环境的描述,尤其是将“种竹轩”置於全图的中心位置。基於这种独特的艺术匠心,张崟也更能够有机地引入了“吴派”传统中“书斋图”的画题与构图形式。“书斋图”无疑是“吴派”传统中最优美也最具特色的部分,如沈周的《东庄图册》、文徵明的《真赏斋图卷》,皆借助於对书斋及其周边景致的生动描写,反映出对书斋主人道德品行、文化素养的高度评价,由此上升为对地域性共有文化价值观的尊重与认同的文化层面。因此,张崟在关於《曲江亭图卷》的描绘过程中,通过将“种竹轩”与“曲江亭”间巧妙地景致结合,乃至两者在全图所占位置的主次、笔墨着力多少等诸方面的精心匹配,成功地将《曲江亭图》从纯然对嘉道年间扬州的文化“新地标”的描写,扩展为对王豫个人及其个人生活的竭力表彰。这无疑是创作者张崟对应於其好友与赞助人王豫的某种明确的艺术互动。而正是在这种曲意的转化过程中,借助与王豫业已达成的“同声共气”,张崟也通过对王豫的竭力表彰,隐含了对自我价值的肯定与放大,从而确立起一种自我形象的“镜像”。 与张崟艺术创作的互动相表里的,则是王豫对家乡画家张崟同样竭力举荐的行为举动。事实上,嘉庆年间的王豫不仅在扬州,更在江南乃至全国,已经建立起了广泛的人脉网络。这种网络的建设,无疑和王豫与阮元所合作进行的大规模的书籍编纂工作相关,如历时两年总计183卷的《江苏诗紉》编纂工作,就最大规模地动员了当时江浙地区的学术资源;而王豫独立担纲编纂工作的《群雅集》(40卷),亦进一步确立起其个人在江浙主流文化圈中的地位与号召力。在另一个方面,关乎绘画作品题跋的传统概念主要是指一件作品在流传过程中所形成的相关记录,更多地表现为历时性的特紉。张崟的《曲江亭图卷》上有相关题跋50緇则,形成了蔚为壮观的文字序列。然而仔细研读後则不难发现,大多数的题跋皆完成於嘉道年间,而从题跋者而言,一部分是镇江地区的同乡文人,如钱之鼎、顾鹤庆等,更多的是江浙地区的同时名流,如扬州的阮元、杭州的吴锡麟与陈文述、苏州的石盍玉、潘奕隽与潘曾沂等,而这些题跋人在很大程度上与王豫的交游圈相互吻合。因此可以这样说,王豫是借助於对张崟《曲江亭图卷》题跋的方案,通过对其所掌握的人脉网络的极大动员,将其衍展为一种关乎张崟艺术的“延誉”机制。其中值得关注的细节之一是潘奕隽的相关题跋,在题记中潘氏明确地指出道光甲申(1824年)潘曾沂携此卷来苏州为王豫索题的事实。而联系到越明年张崟为潘世恩所作《临顿新居第三图卷》(苏州市博物馆藏),以及张崟随後打入嘉道年间以潘家为核心的苏州文化精英圈,莫不可以视为王豫通过《曲江亭图》所进行的“延誉”活动的後续性影响。 张崟《曲江亭图卷》上的最後题跋者为吴湖帆。根据现於包首上的吴湖帆题签,该卷曾经吴湖帆重新装裱。而卷後托尾末端亦有吴湖帆的题跋,对於该卷的内容有着整体性的客观评述。从吴湖帆及其夫人潘静淑在卷上的多枚钤印来看,吴湖帆对此卷是十分看重的。这既与吴湖帆的艺术价值观相关,同时对於与苏州潘家血脉相关的吴湖帆夫妇而言,家族前辈的累累题记以及张崟最终与潘家所达成的深厚友谊,亦成为了收藏者心目中的加重砝码。 (本文作者为中央美术学院人文学院副院长,副教授。 |

查看原图

查看原图