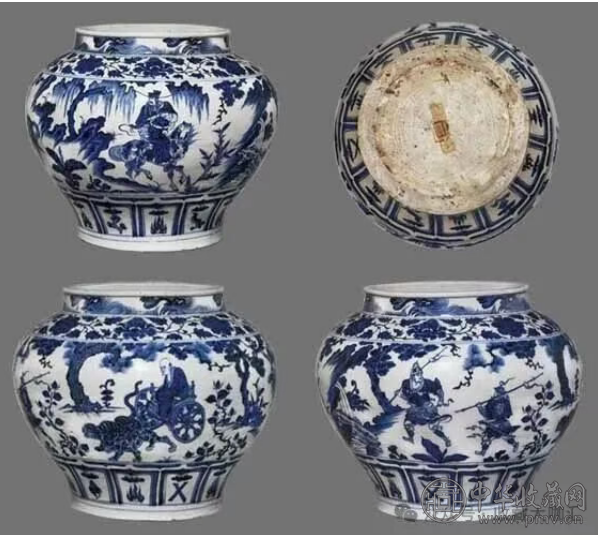

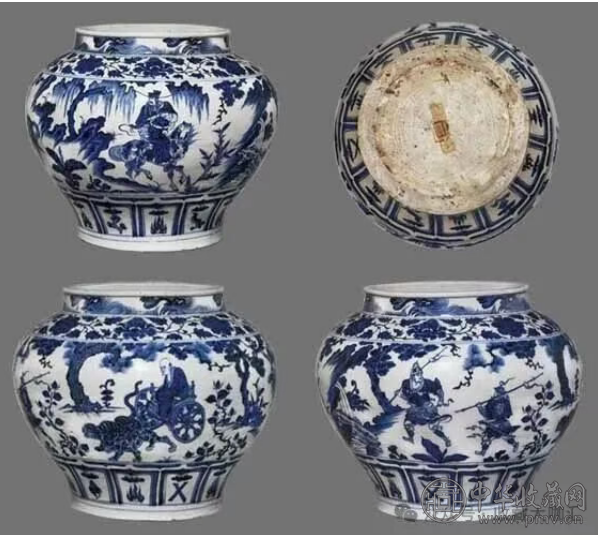

在景德镇陶溪川的考古探方里,考古学家曾发现一座元代龙窑遗址,窑火熄灭七百年后,残存的瓷片仍泛着幽蓝的钴光。这些碎片见证了一个颠覆性的时刻:当蒙古铁骑驰骋欧亚大陆时,一种白地蓝花的瓷器正悄然重塑世界的审美体系。元青花的崛起绝非偶然,而是一场政治、文化与技术共振的必然,其背后隐藏着文明融合的密码与财富流动的轨迹。元朝建立带来的地缘巨变,首先体现在材料学的革命上。浮梁瓷局设立后,来自波斯的“苏麻离青”钴料沿着丝绸之路抵达景德镇,与高岭土产生奇妙的化学反应。这种进口青料在高温下呈现的晕散效果,恰似水墨在宣纸上的浸润,意外契合了汉人的审美意趣。而蒙古贵族崇尚的繁密纹饰,又为瓷器注入草原文明的雄浑气魄。现存土耳其托普卡帕宫的元青花麒麟纹大盘,既有伊斯兰几何边框,又绘有中原传统祥瑞,堪称跨文化设计的典范。制瓷工艺的突破更值得玩味。元代工匠首创“瓷石+高岭土”的二元配方法,使瓷器烧成温度提高到1300℃。这种技术进化带来直接的经济价值:2023年佳士得拍卖的元青花云龙纹罐,其胎体致密度远超宋代影青瓷,最终以2.1亿港元成交。古董圈常说的“元瓷重器”,正是指这种物理特性与艺术价值的高度统一。值得注意的是,元青花的大器型突破并非单纯的艺术追求——土耳其托普卡帕宫藏元的青花八角烛台,实为适应中东宴会需求的定制商品,这种跨文化适配性使其在当时就具备国际贸易硬通货的属性。

市场数据印证着元青花的资本吸引力。近十年全球拍卖市场出现的27件元青花中,有16件被亚洲藏家购藏,且持有周期平均超过15年。2024年北京保利秋拍中,一件元青花缠枝牡丹纹梅瓶的流拍,并非价值衰减,而是藏家惜售心理与市场估值的博弈。这种“藏家捂仓”现象,暴露出顶级元青花的稀缺性已形成价值护城河。相比明清官窑瓷器,元青花的存世量不足其百分之一,这种极端稀缺性使其成为资产配置中的“压舱石”。元代瓷业的制度创新同样具有现代启示。浮梁瓷局的“官搭民烧”模式,实为最早的产学研一体化实践:官方提供设计标准与海外订单,民窑通过竞争获取烧造资格。这种模式催生的卵白釉枢府瓷,在2019年大英博物馆特展中被证实是元朝军事制度的物证——瓷上“枢府”二字实为枢密院定烧器。制度优势转化为技术优势,使景德镇在元代后期形成“工匠来八方,器成天下走”的产业集聚效应。当我们审视元青花的全球旅行路线,会发现更深刻的文化密码。现存阿联酋的元青花凤首壶,其造型融合了波斯金属器与中原陶器特征;菲律宾出土的元青花小罐,则证明瓷器已成为海上丝绸之路的通用货币。这种跨文化适应性,使元青花在十四世纪就具备“全球化产品”特质。近年迪拜收藏家哈迈德以重金购藏元青花梵文盘的行为,暗合了当代资本对跨文明艺术品的偏好——在文明冲突频发的时代,承载融合基因的古代艺术品反而成为价值共识的载体。元青花的当代启示或许在于:真正伟大的艺术品从不是单一文明的产物。景德镇窑工用波斯青料绘制蒙古族喜爱的纹样时,他们创造的不仅是瓷器,更是一种文明共生的哲学。如今当我们凝视元青花鬼谷子下山罐上的连环画式构图,既能看见汉地典故的叙事传统,又能发现伊斯兰艺术的装饰智慧,这种多元基因正是其穿越周期保持增值的深层逻辑。在纽约大都会博物馆的中国厅,元青花展柜前的观众总是最为密集。不同肤色的参观者在蓝白瓷器前驻足时,他们实际上在观摩一场持续七百年的文明对话。或许元青花的终极价值,不在于拍卖行的天文数字,而在于它用釉色证明:人类文明最璀璨的光芒,永远诞生于不同文化相互映照的瞬间。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。

本文来源:中华收藏网