纽约曼哈顿第五大道的地下金库里,三吨重的纯金砖正在氧化发暗。与之形成鲜明对比的是,苏富比拍卖行保险库内一件商代青铜斝的斑驳绿锈,在X射线荧光光谱仪下显露出三千年前铜锡铅的精确配比。当瑞士信贷预测全球高净值人群实物资产配置比例将在2030年突破28%时,北京某拍卖行的专家在电子显微镜前轻笑:"他们说的实物,早该换成带铭文的。"

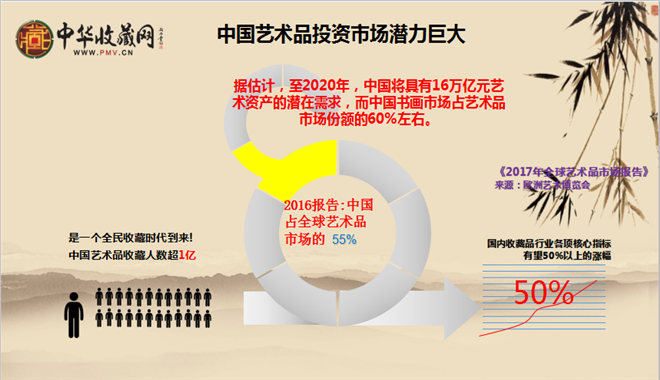

这种认知错位构筑了当代最隐秘的财富转移通道。2005年香港苏富比秋拍,流散海外143年的圆明园马首铜像以6910万港元成交,彼时国际金价每盎司不足500美元;当2023年伦敦金银市场协会报告显示黄金年交易额突破50万亿美元时,齐白石《松柏高立图》在嘉德春拍以4.255亿元落槌的瞬间,其单位重量价值已是等量黄金的127倍。这些数字背后,是文化资源证券化的冰山一角——在美联储资产负债表扩张400%的二十年间,顶级中国古代书画的年化收益率稳定在14.6%,跑赢标普500指数5.2个百分点。

古玩圈常说的"生坑"与"熟坑"之别,正在演变为资本市场的价值判断体系。2019年佳士得香港的"禹贡"专场,一件元代青花莲池鸳鸯纹折沿盘以3377.5万港元成交,其釉面开片裂纹被红外光谱检测出钴料特有的砷元素特征,这种科技断代手段让机构投资者更愿押注"流传有序"的古代艺术品。而山西侯马某处工地新出的战国陶豆,即便带着新鲜的"水坑"包浆,在资本眼中仍是需要五年"养土"才能进入流通的原始股。

科技赋能让这种价值转化呈现量子跃迁态势。故宫博物院用8K超清影像复原《千里江山图》矿物颜料层次时,同步上链的10000份数字藏品在蚂蚁链平台36秒售罄。这种虚实叠加的资本游戏正在改写规则:当上海某私募基金将张大千1946年作《瑞士雪山》真迹进行NFT切割,发行3000份权益凭证时,持有者既可在苏富比元宇宙展厅观赏原作,又能按份额获取未来拍卖溢价——传统收藏的"压堂"功能,正在进化为流动性更强的金融衍生品。

民间资本在这场变革中展现出惊人的敏锐度。杭州程序员张明阳的案例颇具代表性:他开发的AI纹饰比对系统,通过机器学习识别出某民间藏家手中的"粗大明"青花罐实为宣德官窑改款,促成其以2300万元成交后获得8%技术服务费。这种技术套利正在颠覆"掌眼"的师徒传承模式——当香港某家族办公室用激光拉曼光谱检测明代田黄印章时,老辈藏家奉为圭臬的"冻油感"手感描述,正被量化成2.53μm波长下的特定散射图谱。

在这场静默的资本迁徙中,地域性文化资源正在形成新的价值洼地。2021年成都金沙遗址出土的商周金杖,其0.01毫米厚度的金箔锤揲工艺,令瑞士信贷的贵金属分析师惊叹"超越同时代全球冶金属性认知"。这种技术代差在资本市场迅速转化为溢价:当国际金价受美元指数压制时,带有巴蜀图语刻痕的战国金饰件,在保利厦门秋拍创出每克2.3万元的计价奇迹,是当日黄金原料价的46倍。

数字孪生技术正在创造平行世界的价值镜像。敦煌研究院的"数字供养人"项目,通过区块链确权将285窟壁画分割为100万份虚拟权益,每份999元的认购额度在小米有品平台三度售罄。这种将文化资源证券化的尝试,让苏州的90后收藏家林婉如意识到:"当我在元宇宙展厅抚摸北魏彩塑的数字化肌理时,纽约的对冲基金正盯着这些数据的波动曲线。"

在这场重构人类价值存储方式的革命中,某些微观变化更具启示性。2023年北京某检测机构的报告显示:送检的明清瓷器中有37.2%带有后世修补痕迹,但使用纳米级热释光断代的器物成交溢价仍比传统目鉴高出19.8%。这印证着伦敦艺术市场分析师詹姆斯·拉金的论断:"当碳14检测误差值缩小到±15年,古代艺术品的金融属性将超越所有贵金属。"

站在卢浮宫《蒙娜丽莎》前的防弹玻璃外,看着游客们用手机扫描画作生成数字藏品时,忽然意识到达芬奇在1506年调制颜料时的每一次研磨,都在为五百年后的资本流动预设密钥。那些曾经被视作文人雅趣的"考据""题跋""递藏",正在量子计算机的运算中,转化为对冲通胀的绝密算法。当苏富比拍卖师敲下最后一槌,或许该重新理解《历代名画记》中"凝神遐想,妙悟自然"的真意——这不是风花雪月的审美游戏,而是人类存储文明价值的终极方案。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。