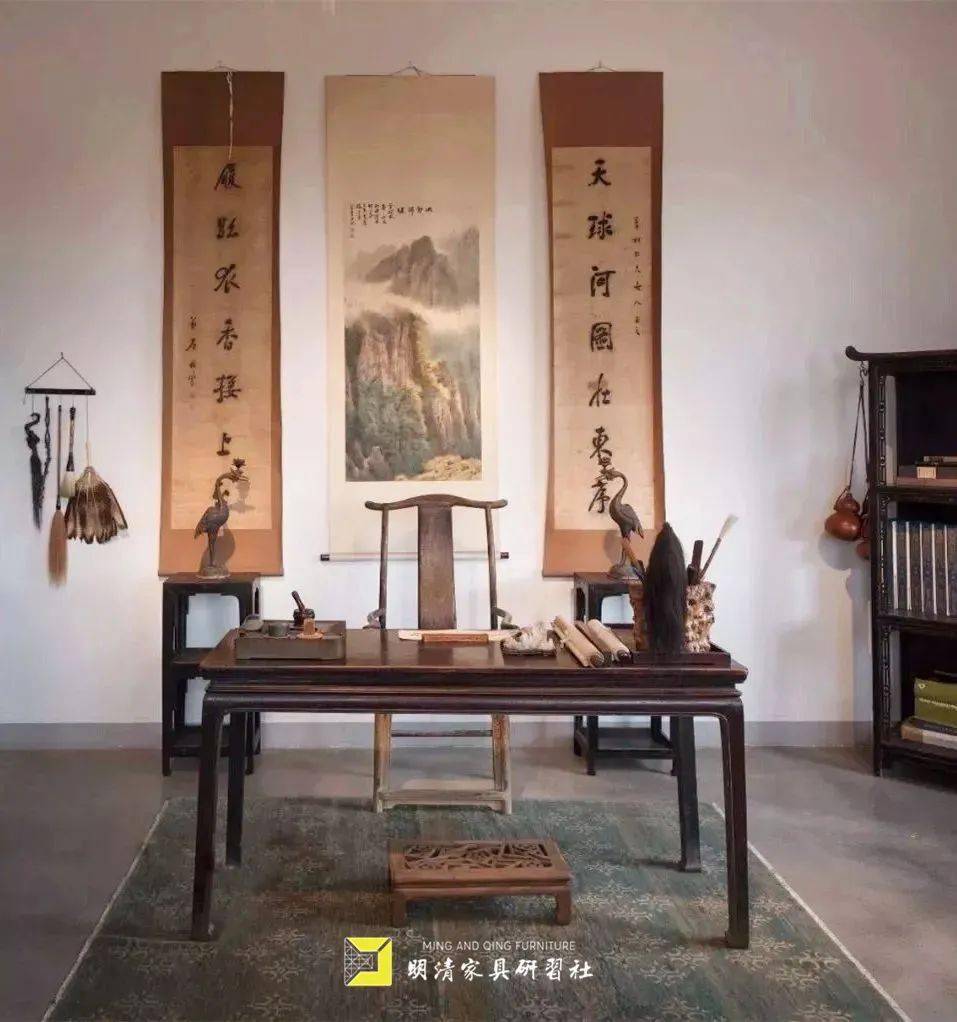

在明清文房器具之中,以木器之韵味最为隽永独特;

在众多案头木器之中,以笔筒之神韵最得文人偏爱。

清早 黄花梨笔筒

笔,是文人精神流动和永生的桥梁,是文人的命根子,正所谓“文园渴甚兼贫甚,只典征裘不典琴。” 而笔筒,正是人文供在书案上的情怀。

明代文人朱彝尊曾作《笔筒铭》: 「笔之在案,或侧或颇,犹人之无仪,筒以束之,如客得家,闲彼放心,归于无邪。」

明代,文人对清玩爱好之风兴盛,书房的陈设成为品评文采的标准,笔筒是中国古代除笔、墨、纸、砚以外最重要的文房用具,因此各种式样精美的笔筒也应运而生,瓷、木、竹、牙、玉等材质都被用来制作笔筒。

而在诸多材质中,又以木制笔筒为佳。历代文人墨客崇尚自然,讲究品味,斋头清玩之器,尤以紫檀木、黄花梨木等硬木材质为上品,以展示自己的卓尔不凡。

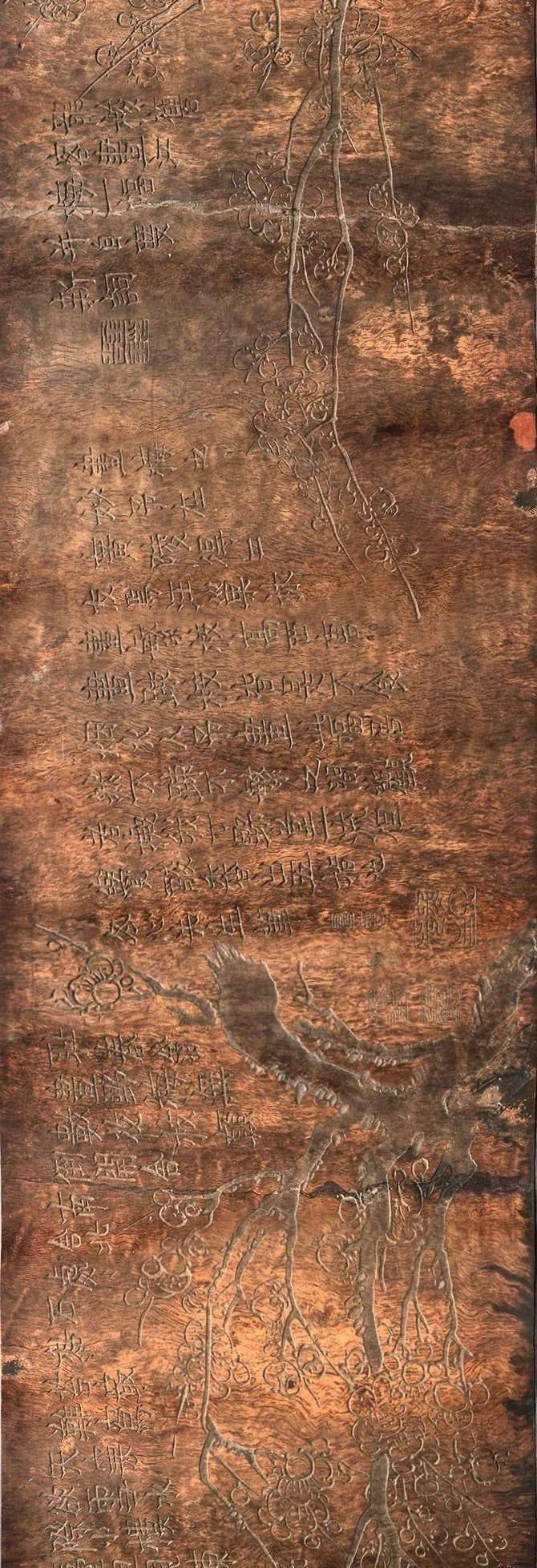

清 黄花梨梅花图笔筒

清早期 “汪士慎”款梅花图紫檀笔筒

明末,笔筒作为案头文具中最具装饰性的代表,异军突起。

文人雅士,无不以获取美器为荣,而且他们已经不满足于使用观赏,纷纷动手自制,以制作上等选材的黄花梨笔筒为幸事,极大地推动了笔筒的制作与发展。

这些笔筒巧极匠心,“几成妖物”,令今人叹为观止。

清 黄花梨刻「梅花图」金农题诗笔筒

在明代文人眼中,最标准的黄花梨笔筒,应以矮胖、平底、活脐、壁厚、素面,鬼面为上。

矮胖,是明式经典笔筒的独特造型。

明 黄花梨大笔筒

高18cm、直径19.3cm

弗拉克斯家族珍藏 / 2016年纽约佳士得亚洲艺术周

此例笔筒比例匀称,造型优雅,隐见束腰,木纹细致,格局迷人。内壁黑漆带龟裂纹。内壁髹漆之笔筒甚为罕见,此法令笔筒内部更加稳固,而黑漆搭配色泽鲜艳黄润之黄花梨,对比强烈,视觉效果显著。

以此例笔筒来看,直径19.3cm,高18cm,1.3公分的误差,肉眼很难判断,加上人的视觉误差,很容易认为是高度大于直径。

明代的经典笔筒几乎全是这样,直径大于高度2~3公分左右,为矮胖造型。

矮胖造型的明代黄花梨笔筒

活脐,是明式经典笔筒对木与自然的敬畏。

新手对于老的笔筒很是不解,为什么底部会挖一个洞,笔不是掉出去了么?

过去的笔筒底部都会开一个洞口,里面装一个活脐,可以拿出来,可以有效防止因木材时热胀冷缩引发的开裂。只不过由于时间久远,很多笔筒的“脐”都遗失了。

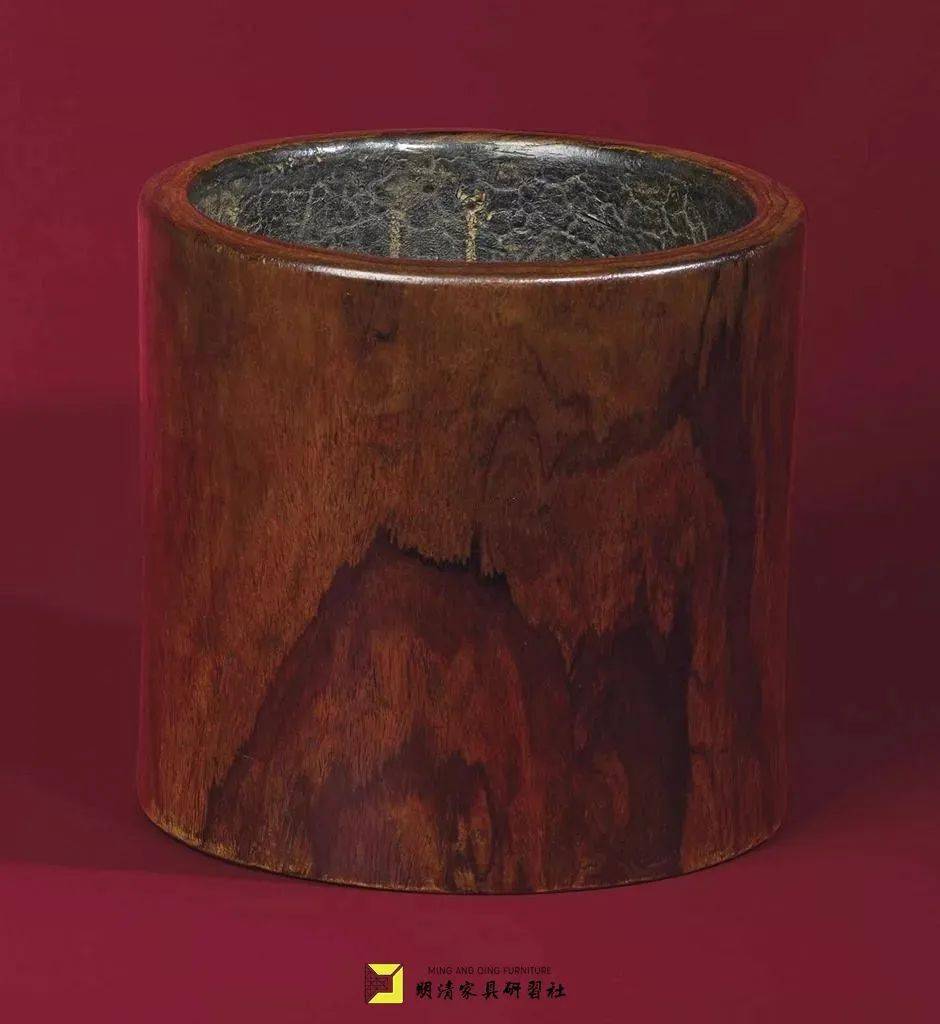

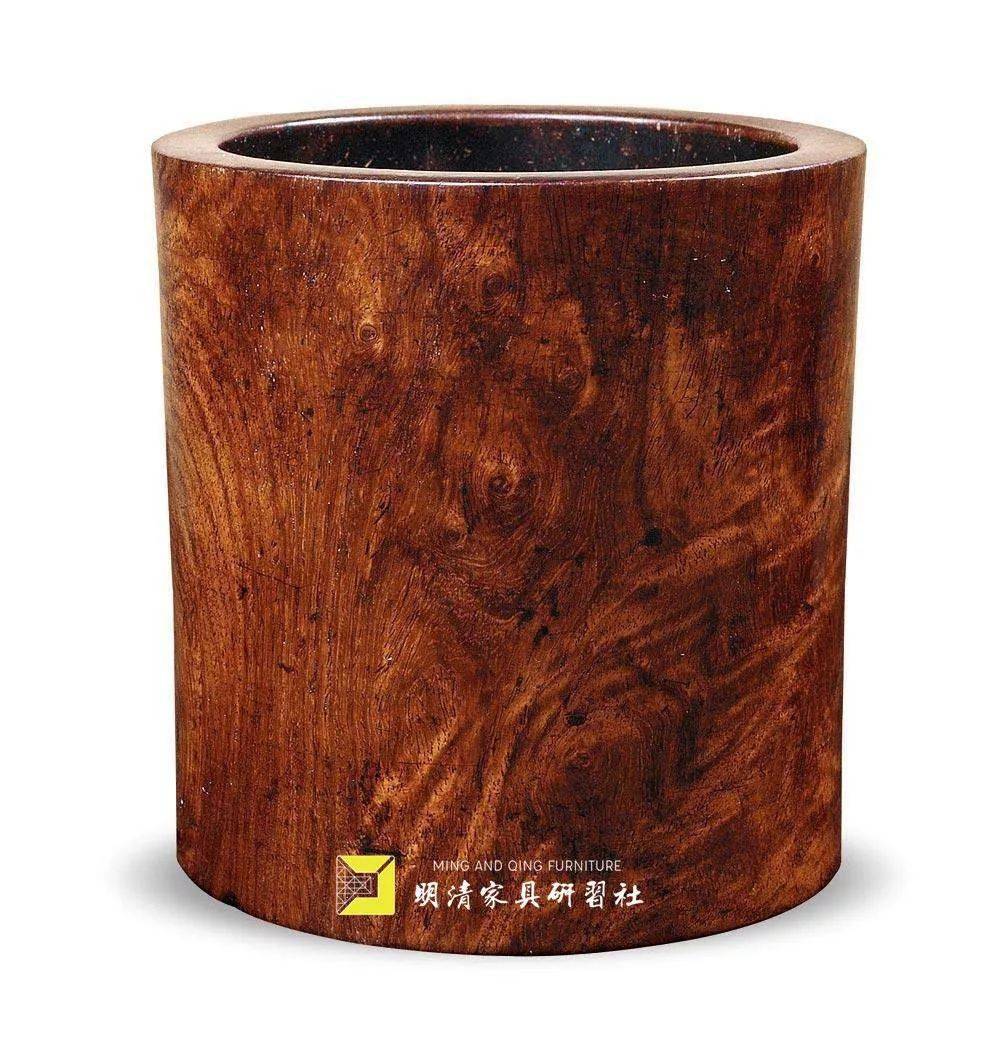

清早 黄花梨笔筒

高18.5cm、直径18.2cm

此笔筒底部属于老笔筒典型做法——活脐,笔筒底部开一个洞口,装一活脐,可以拿出。

活脐,是保证笔筒经三四百年流传而没有丝毫开裂的一项重要技术手段,也是经典笔筒的共有特征。

黄花梨笔筒底部活脐

素面,是明式经典笔筒造型优越感的自信来源。

尤其是黄花梨笔筒,几乎全部以素工的面貌呈现,至多题刻诗词于其上,绝少能看到带雕工的,黄花梨的纹理足够撑起一件笔筒的颜值。

清早 黄花梨大笔筒

高18.5cm、直径18.2cm

笔筒由一段质地细密、木纹美观的黄花梨木制成,圆筒形,直壁,光素无雕工,以特有的自然纹理取胜,木纹精妙有如云蒸霞蔚。整体造型端庄规整,简约雅致,展现黄花梨瑰丽气质,又饱含文雅书卷气,久经摩玩承传,使笔筒表面生成了自然的包浆,苍润坚凝,历史气息浓郁。

在素面的笔筒中,还有带收腰与不带收腰之分。带收腰的笔筒外观曲线中部微微下凹,极具美感;不带收腰的直线收底,上舒下敛。

明 黄花梨笔筒

(有收腰、线条中部微凹)

明 黄花梨笔筒

(无收腰,线条上舒下敛)

鬼脸及山水,是明式经典笔筒对木材纹理追求的最佳体现。

山水纹及鬼脸纹均是黄花梨木材最为经典最为突出的纹理,展现在笔筒上自然成了明代文人的审美追求。

黄花梨山水纹笔筒

黄花梨的山水纹与中国水墨山水有着异曲同工的妙处,这也是明代文人将其置于案头的原动力,能够给人以无尽的想象空间,是创作灵感的重要来源。

明 黄花梨大笔筒

高17.8cm、直径16cm

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。