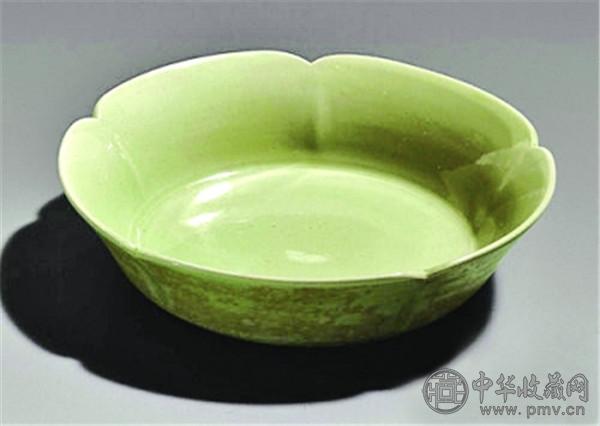

【中华收藏网讯】在晚唐五代时期,釉色呈天青色的“秘色瓷”是瓷器的巅峰之作,但是它的产地却是个千古之谜。记者从在浙江省慈溪市召开的上林湖后司岙窑址发掘现场专家论证会上获悉,这里就是“秘色瓷”的最主要烧造地。

后司岙窑址位于上林湖西岸。这一地区古窑址密布,从20世纪30年代起,就被学术界确定为唐宋时期越窑的中心窑场和当时的全国窑业中心。

2015年10月至2017年1月,经国家文物局批准,浙江省文物考古研究所、国家文物局水下文化遗产保护中心、宁波市文物考古研究所和慈溪市文物管理委员会办公室对后司岙窑址进行了考古发掘。

此次发掘面积近1100平方米,出土了龙窑炉、房址、贮泥池、釉料缸等丰富的作坊遗迹,仅窑具和碎瓷的堆积就厚逾5米。发掘过程中,考古工作者使用了低空机无人遥感等三维记录技术,而由于上林湖在新中国成立后建坝抬高了水位,不少遗址深藏水下,因此他们还使用了多项水下考古技术。这使得此次考古成了“水陆空”考古。

而最重要的发现则是一批秘色瓷。故宫博物院、中国社科院、国家博物馆、北京大学、湖南省文物考古研究所和江苏省考古研究所等单位的多位专家学者2月24日至25日考察了考古工地和瓷器标本,他们确定,这里就是晚唐五代时期秘色瓷最主要的烧造地。

秘色瓷给后人留下了多个未解之谜。直到1987年,陕西宝鸡法门寺地宫出土了被《衣物账碑》明确标注为秘色瓷的14件釉色天青的瓷器,何为秘色瓷的问题才得以解决。此后,浙江临安的吴越王族墓地以及广州、长沙等曾是五代十国时期割据政权国都的城市,乃至北方的辽代皇陵都出土了秘色瓷,与法门寺出土的文物相互印证。但是,秘色瓷的烧制地在哪儿则一直没有实证。

故宫博物院研究员王光尧说,法门寺等地的发现为“谁在用秘色瓷”提供了实物依据,而后司岙窑址则首度为“谁烧制了秘色瓷”提供了实物依据。“学界主流观点一直认为秘色瓷与越窑关系密切,但是一直没有窑址证据,而此次的发现解决了这一问题。”

国家博物馆研究员信立祥、北京大学博士生导师秦大树、湖南省文物考古研究所所长郭伟民和江苏省文物考古研究所所长林留根等专家也表示,从器型和工艺上看,这次发掘找到了秘色瓷的生产窑址,从而揭示了多年未解之谜。

浙江省文物考古研究所研究员郑建明是此次考古的领队之一。他介绍,迄今为止,后司岙窑址已经发现了30种秘色瓷,有的品种与已出土的秘色瓷相同,像法门寺地宫中的八棱净瓶,在这里找到了与之相同的一件。而多个品种则是首次发现,它们以碗、盘、钵、盏、盒为主,也有执壶、瓶、罐、炉、盂、枕、扁壶、圆腹净瓶、盏托等器物,同一种器物也有多个不同造型。这些瓷器胎质细腻纯净,釉色呈天青色,施釉均匀,釉面莹润肥厚,达到了如冰似玉的效果。

此次考古还发现了秘色瓷的独特生产工艺,有助于解答它釉色之美的原因。它是装在瓷质匣钵里烧制的,而不是一般的粗质匣钵。叠放好的瓷质匣钵在高温下釉面融化,相互间出现空隙,使钵内热空气逸出,而温度下降后,釉液重新凝固,匣钵又粘连在一起,阻止外部冷空气进入钵内,这就在钵内形成了缺氧的强还原气氛,使釉中的铁离子还原为亚铁离子,从而使釉面呈现青色。但是,这样就大大提高了制造成本,因为打破匣钵后才能取出成品瓷器,匣钵无法重复利用,而且瓷质匣钵的质量超过了不少同期的民用青瓷器。

出土于不同地层的窑具,有的还带有唐宣宗年号“大中”、唐懿宗年号“咸通”或唐僖宗年号“中和”。据此,考古工作者发现,瓷质匣钵在大中年间(公元847年至859年)前后开始使用,在咸通年间(公元860年至873年)广泛使用,在中和年间(公元881年至885年)完全使用,至五代晚期才逐渐停用,这与秘色瓷的生产、兴盛到衰落的过程相同步。

郑建明说,越窑秘色瓷的烧制工艺对北宋汝窑、宋金耀州窑以及在南宋、元和明初盛极一时的龙泉窑等后世青瓷名窑有着深远的影响,极具研究价值。窑具上还留有不少文字,其中有不少唐代俗字,可供文字学者研究,他就曾在一件窑具上同时看到了繁简二体的“郑”字。多位与会专家认为,这些字迹也可以用于研究当时的贡瓷生产体制。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。