在古代欧洲,各个国家生产发行过众多的代用币。最初,代用币的制造独立于政府之外且合法流通,因此制造者赋予代用币的主题表现十分宽泛,既有涉及政治、社会评论、名人、事件等大题材,也有仅仅进行企业宣传的题材。每一枚代用币都只在适用的区域才能用于支付,但是这些铜币和官方的钱币一样,形制严谨,在社会广为流传——到了1795年,代用币有成千上万种,但大多数都是半便士。

早期代用币生产是为了减轻交易负担,但是到了1793年,收集和交易代用币成为了社会上的一种流行性爱好。制造商们很快就意识到,有限的铸币权意味着他们可以将刚生产的代用币直接兜售给收藏者,从而赚取更大的利润。一些雄心勃勃的收藏者甚至自行设计代用币,包给制造商生产,这类代用币很少,当然也正合收藏者的心意——这些代用币将被贴上“罕见”的标签,用于填补他们自己收藏的空白,或者与其他的收藏者进行交易。由于人们普遍收集代用币,大量精美的代用币直到今天还保存完好,而且传承有序。

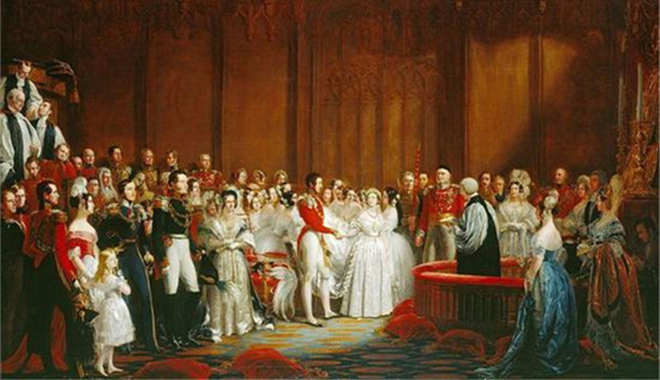

如图可见,精心设计的代用币完全可以媲美大铜章,而且在当年具备流通的功能。读者在欣赏代用币精美图案的同时,可能也会感受到当时英国工业的雄厚实力,同时期甚至稍后的拿破仑时代,英国的铸币水平远胜于其他列强。

在收藏代用币的热潮下,仅在1800年之前就有三部代用币目录出版,分别是1795年的派伊(Pye)目录、1796年的伯查尔(Birchall)目录以及具有代表性的1798年的康德目录。但是这三部著作无论哪一部都不具备全面系统的学术研究价值,因为列入书中的代用币在很大程度上都是作者的收藏品,是按照作者的兴趣罗列的,而且出书获利的目的很明显。

无论如何,詹姆斯·康德的著作使18世纪英国地方代用币有了统称——“康德代用币”。而真正完成系统整理工作的是达尔顿和哈默,他们在编写目录时参考康德目录和其他一些文献,按照代用币的流通区域(英格兰、苏格兰、威尔士安格尔西以及爱尔兰)划分图书结构,在大区域范围下再按照郡细分。在目录中,每个郡的代用币按照面值高低进行排列,即由1便士、半便士再到1法新。目录编号对应面值则是从低到高排列的。代用币的正反面图案用达尔顿和哈默的目录编号指代,边缘刻字的变化用数字标示下的小写字母指代。

当然,达尔顿和哈默的目录对于专业的收藏家而言并不高深,因为每个郡或多或少都留存了代用币的文献资料,这其中包括了城市币、商业币或者其他系列。除了1便士、半便士和1法新之外,目录还收录少量的其他面值的代用币,如3便士和1先令等等。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。