汤贻汾

- 字 号:字若仪,号雨生,晚号粥翁

- 年 代:清代

- 出 生 地:武进

汤贻汾(1778—1853), 字若仪,号雨生、琴隐道人,晚号粥翁,武进(今江苏常州)人。清代武官、诗人、画家。以祖、父荫袭云骑尉,授扬州三江营守备。擢浙江抚标中军参将、乐清协副将。与林则徐友契,与法式善、费丹旭等文人墨客多有交游。晚寓居南京,筑琴隐园。精骑射,娴韬略,精音律,且通天文、地理及百家之学。书负盛名,为嘉道后大家。工诗文,书画宗董其昌,闲淡超逸,画梅极有神韵。其妻董婉贞也为当时著名画家。太平攻破金陵时,投池以殉,谥忠愍。著有《琴隐园诗集》、《琴隐园词集》、《书荃析览》、杂剧《逍遥巾》等。

夏丏尊对汤氏一生建树与气节予以高度评价:“诗书画,三绝重当时;大节凛然千古在,虚名犹恐世人知。”

《清史稿》言:清画家闻人多在乾隆前,自道光后卓然名家者,唯汤贻汾、戴熙二人。“

-

《龙山琴隐》之四

-

《龙山琴隐》之五

-

《龙山琴隐》之二

-

《龙山琴隐》之三

-

《龙山琴隐》之一

-

《麆官》之四

-

《麆官》之五

-

《麆官》之二

-

《麆官》之三

-

《麆官》之一

-

《鸡鸣长傍读书斋》

-

《鬻翁归隐后作》

-

《雨生诗画》之二

-

《雨生诗画》之三

-

《雨生诗画》之一

-

《雨生词翰》

-

《雨生画印》之二

-

《雨生画印》之一

-

《雨生画》

-

《雨生汾》

-

《雨生弄翰》

-

《雨生》之四

-

《雨生》之十

-

《雨生》之六

-

《雨生》之八

-

《雨生》之五

-

《雨生》之二

-

《雨生》之九

-

《雨生》之三

-

《雨生》之七

-

《雨生》之一

-

《雨》《生》

-

《雁门都尉》

-

《错道人狂歌》

-

《错道人游岭南后所写》

-

《错道人》

-

《部曲将印》

-

《还读我书斋》

-

《贻汾若仪》

-

《贻汾私印》

-

《贻汾》之四

-

《贻汾》之六

-

《贻汾》之五

-

《贻汾》之二

-

《贻汾》之三

-

《贻汾》之七

-

《贻汾》之一

-

《贻》《汾》之二

-

《贻》《汾》之三

-

《贻》《汾》之一

-

《西抹东涂七十年》

-

《袖里青蛇》

-

《若翁》

-

《老雨七十五岁印》

-

《老雨》之二

-

《老雨》之三

-

《老雨》之一

-

《罗浮半月黄冠客》之二

-

《罗浮半月黄冠客》之一

-

《粥翁意造》之二

-

《粥翁意造》之一

-

《粥翁归隐后作》

-

《粥翁寄兴》

-

《粥翁于此养心》

-

《粥翁》之四

-

《粥翁》之六

-

《粥翁》之五

-

《粥翁》之二

-

《粥翁》之三

-

《粥翁》之一

-

《白头翁是羽林儿》

-

《白下酒徒汤粥翁》

-

《画槑楼》

-

《画梅楼词》

-

《琴静月满轩》

-

《琴隐翁》

-

《琴隐心声》

-

《琴隐》

-

《泰斗边将》

-

《汾印》之二

-

《汾印》之一

-

《汤雨生审定书画印》

-

《汤雨生七十三岁后以字行》之二

-

《汤雨生七十三岁后以字行》之一

-

《汤雨生》

-

《汤贻汾雨生信印长寿》

-

《汤贻汾》之二

-

《汤贻汾》之一

-

《汤生》之一

-

《汤氏第一麆才》

-

《汤》之二

-

《汤》之一

-

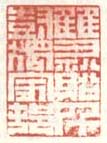

《毘陵汤贻汾雨生氏章》

-

《武功将军章》之二

-

《武功将军章》之一

-

《我非文士》

-

《成童应诏》

-

《忠孝子孙》之二

-

《忠孝子孙》之三

-

《忠孝子孙》之一

-

《师堀主人》

-

《山外山人》

-

《学书不成》

-

《太平边将》

-

《天子放臣寄白门》

-

《双笠轩》

-

《双溪千树独家村》

-

《十二古琴书屋》之二

-

《十二古琴书屋》之一

-

《六桥驴背故将军》之二

-

《六桥驴背故将军》之一

-

《债帅偿逋老未休》

-

《佗色拉哈番印》

-

《今雨草堂》

-

《二十年前穷塞主》

-

《世塞山通》

-

《不减桃花源》

-

《万丛华里一蒲团》