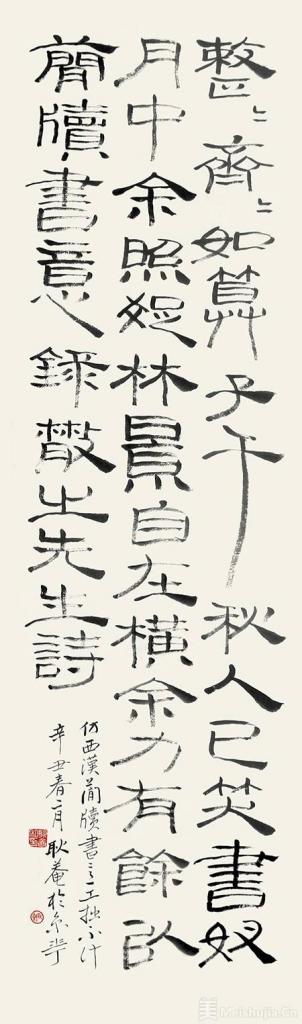

林散之诗(书法) 羿耿庵

清代傅山有言:“写字不到变化处不见妙,然变化亦何可易到?不自正入,不能变出。但能正入,自无卑贱野俗之气。”那么,何为“正入”呢?“正入”就是要从临摹古代书法家的经典碑帖入手,从殷商时期的甲骨文、两周金文、秦代小篆,到汉代的隶书、晋唐的楷行书及以后宋、元、明、清各朝代留下来的无数经典书法碑刻及墨迹。这些碑刻与墨迹是我们取法学习的范本,可以从这些古代碑帖中学习古人的用笔、结字、笔势等。笔者学书一直遵循“篆隶学秦汉,行楷学晋唐”的原则,先后临写了秦篆《泰山刻石》《峄山碑》、汉隶《曹全碑》《礼器碑》、楷书《儿宽赞》《阴符经》、行草书《兰亭序》《十七帖》以及《书谱》等大量古代经典碑帖,这便是“正入”。

学书之初应做到“有古无我”,也就是说要尽量写得像古人,继而要进一步做到“古中有我”,然后应“以我为主”,在写“像”古人的同时,逐渐融入自己的审美观念和笔墨语言。在此基础上“以古为辅”,即不以模仿古人点画、用笔、结体等形似为满足,需进一步得古人法书之神韵,再辅以自己的个性,这便是在继承优秀传统基础上的变化、发展,从而形成自家的艺术风格。

一些书家学书非常用功,书法功力也比较深厚,但作品却缺乏生气和新意。有时候,功夫越深,往往字就写得越“死”。天下没有永久不变的事物,既然学会一种方法,就要研究其变化,这便是“一知其法,即功于化”。此外,还要懂得“妙造自然”这一真谛。一些人写字用笔常故意颤抖,以追求所谓的金石气息,这是不妥的,且没有必要。在创作上,要在用笔、用墨上反映出提按、轻重、刚柔、粗细、浓淡、润燥等变化,章法上须有大小、疏密、虚实之变化。尤其要懂虚实,要懂得留白。诚如苏东坡论书法云:“天真烂漫是吾师。”无论是形神兼备的刚健美、大巧若拙的自然美,还是任情恣性的意境美,一句话,就是要充分反映作者的个性美。

此外,还要有敢独创的勇气、决心和精神,要像齐白石先生衰年变法那样宁可“饿死京华,公等勿怜”,不为古人奴。同时,要欣赏优秀的古今书法真迹,学习历代的书法理论,学会鉴别精华与糟粕。近年来,笔者的隶书创作在临习大量汉碑的基础上,又汲取了各种西汉简牍帛书及篆书的用笔,同时特别注意用墨的虚实变化。楷书创作则在唐楷的基础上向上追,汲取魏晋楷书的一些特点和优势。

杨守敬《学书迩言》云:“一要品高,二要学富。”在正确理论的指导下,在长期的笔墨生涯中,要着重在“笔墨”二字上有所领悟。康有为《广艺舟双楫》云:“上通篆分而知其源,中用隶意以厚其气,旁涉行草以得其变,下观诸碑以备其法,流观汉瓦晋砖而得其奇,浸而淫之,酿而酝之,神而明之。”书法艺术上的变化是学书者头脑中对于技巧的运用,以及技巧与生活、继承与发展、借鉴与创造、理与法等错综复杂问题的融会贯通,是由表及里、由浅入深、由低级向高级、由“生”进“熟”,进而又由“熟”转“生”的变化过程。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。