【中华收藏网讯】翁炳良虽已49岁,但由于长得精干,加之既活络又热络,因此感觉就像一个大后生。他是强蛟人,现在在宁海城隍庙开着一家“博古轩”,以收、卖古旧纸制品、木制品为主。但在收藏界,他的纸制品、木制品规模不算大,规格也不算高。他的名气,主要在独辟蹊径的婚证收藏上,曾在《东南商报》登过整整一版。

婚证收藏并不是单单收藏结婚证,而是以收藏结婚证为主,也收藏与结婚有关的贺匾、请帖、签到册,还有订婚茶壶等。在收藏界,它属于后起之秀,因此同道者不多,仍属于“冷门”。至今,它还没有一个相应的组织,只是几个藏友在互相沟通交流、欣赏切磋。

昨日,记者走进了城隍庙。梅雨天的空气,潮湿得能拧出水来。由于受周边拆建影响,这里显得有点冷清,与翁炳良的热情形成了鲜明对比。

小婚证折射大历史

1996年,翁炳良在知恩中学旁开了一家旧书店,从事古旧书刊的回收与销售。他告诉记者:爱上收藏婚证,完全源于一次偶遇。

1997年,翁炳良去杭州古玩市场淘旧书。在一家书摊上,他无意中看到一个卷轴,外面写着“同心永爱”4个大字。他好奇地打开一看,展开的不是什么书画,而是一份1944年的婚书。绢制,手工书绘,非常精致,是一对江苏籍新人在上海举行婚礼的证书,上写新人的生辰八字和吉祥话语,四周绘有龙凤、云水、卷草。最吸引翁炳良的是:左下角盖有印章,竟是书画名家江寒汀!原来旧时的婚书这么精致,翁炳良当即以850元的价格买下。

江寒汀手绘的婚书,当时什么人能请得起这么有名望的大家?翁炳良与藏友交流后才得知:这份婚书,当时的价格就要8元大洋,而且新人家族还要与江寒汀较有交情!

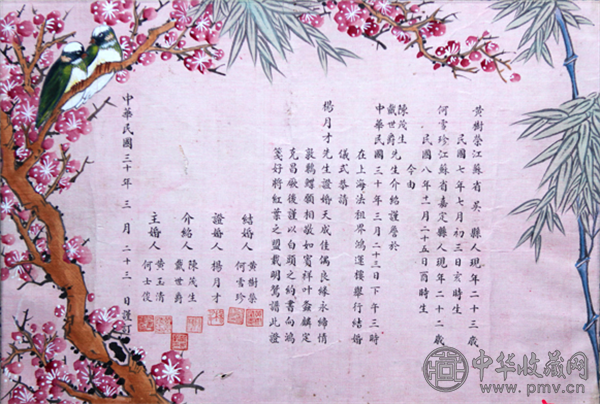

解放前在丝绸上手绘的结婚证

搞收藏有一如既往的,也有半路出家的。往往是,一如既往就像青梅竹马的男女情爱,味同嚼蜡;半路出家倒像干柴烈火,大有相见恨晚的激情。

翁炳良自此爱上了婚证收藏,且如飞蛾扑火,既热烈又执着。他在婚证收藏中收获了无穷的乐趣,也积累了丰富的知识。一张婚证,可以折射出不同历史时期的人情世故。

故事一:清末的婚书,材质古朴,但书法精美,文采飞扬,如“大德望云龙张亲翁先生大人阁下:伏以海誓山盟喜仰名门之庆,鲁书雁帛益增蔀屋之光。喜三星之在户,卜五世以其昌。恭维亲家大人门下,三代遗风六朝望族,慕令郎东床妙选早精六艺,愧小女西郭庸姝初学三从。由水月之言,俯缔朱陈之好”……这份女方家长写给男方家长的婚嫁答谢函,虽诘屈聱牙,但典范雅致。说明在清末,虽然白话文渐趋流行,但在正规场合,还是文言文“摆得上台面”。结婚是人生大事,婚书用文言文似较符合礼制。

到了民国时期,出现了固定形制的婚书,上面大多印有“伉俪证书”“结婚证书”等字样,但有点地位、家道也殷实的“大人家头”,一般会请名人名家在婚书的空白处作画、题字。现存的民国时期的婚书,一般都有华丽庄重的特点,并多数呈书、画、印一体。

解放初带有民国遗风的结婚证

解放后的婚书,则完全是固定格式了。解放初,还带点民国遗风,到后来就越来越简化,直至完全“证件化”,成了结婚证,由民政部门颁发。手工绘制、名人证婚等雅趣消失得无影无踪。这一时期,有两个特点:一是解放初,印制的结婚证上不论男女,都称“同志”,图案多是红旗招展、工厂冒烟、甚至有拖拉机耕田……反映了建国后倡导男女平等、致力于国家工业化和农业机械化的时代特征;二是文革中的结婚证,上首位一律是“毛主席语录”,甚至像“阶级斗争,一抓就灵”这样火药味十足的语录也照刊不误。翁炳良收藏的一张婚证,在“毛主席语录”的下方,还印有林彪手迹“大海航行靠舵手,干革命靠毛泽东思想”。反映了林彪曾作为中国二把手、毛泽东接班人的一段史实。

珍品、孤品、高价品

收藏婚证,到古玩市场淘宝少不了。开头几年,翁炳良常去杭州淘,后来到上海淘。每周五是上海灵石路古玩市场的集市日,翁炳良总是天没亮就起床,赶班车到上海,这样坚持了两三年,也确实淘到了不少旧婚证。2010年后,网络兴起,翁炳良开始在网上淘宝。7788网、孔夫子网是他常逛的网站。网上淘的好处是省去了舟车劳顿,价格也相对便宜,一般底价多为几百元。不过,翁炳良对记者实话实说:如果恰好有几个人都想买这张婚证,那么大家就要加价竞拍了。底价五六百元的婚证甚至有飙升到五六千元的。

故事二:不少人以为集体结婚是解放后才出现的新生事物,其实民国年间就有集体结婚。翁炳良淘到的一张“宁波旅沪同乡会第25届集团结婚”证书,新郎是冯汉云,新娘是宋洁萍,你猜证婚人是谁?沪上闻人虞洽卿!时间是1941年。这是怎么回事呢?

民国年间,政府曾倡导“新生活运动”,宗旨是“简单、经济、庄重”,具体到婚俗,就是时兴集体结婚,当时的叫法是“集团婚礼”。在上海的宁波人中,慈溪人虞洽卿是大佬,证婚过多届宁波旅沪同乡会的集团婚礼。集团婚礼由同乡会操办,凡男女双方有一人为宁波(包括所属各县)人,即可申请参加。参加者每对缴费16元(如是同乡会会员,14元就够了),另缴印花费2元,此外并无其他杂费。仪式在同乡会礼堂举办,也就是证婚人宣布新人名单、夫妇相对三鞠躬、颁发结婚证书;最后,由新婚夫妇向来宾致谢。没有繁文缛节,更无酒水烟糖。因此虽然仪式隆重,但费用较低,参加者较踊跃。

文革时代突出政治的结婚证

上文提到了“印花费”,这又是怎么回事呢?原来,这是民国年间的一种税,当时结婚要缴税,完税后就在婚证上贴印花小纸片。翁炳良收藏了这么多婚证,但贴有“印花费”的仅见于山西省一对新人的婚证,非常珍贵,是他从椒江一个藏友处以2500元的高价购得。这也从侧面印证了国民党统治下,苛捐杂税多如牛毛,号称“民国万税”,连结婚都要解税。而老百姓则能逃则逃,导致贴“印花费”的婚证少之又少。

翁炳良收藏的婚证中,有3张弥足珍贵,号称“镇宅三宝”。其一为袁世凯洪宪元年的婚证,公历是1916年2月16日,新郎是冯克温,新娘无名,称王氏。为什么珍贵呢?盖因袁世凯只当了83天皇帝!这么短的时间内印发的婚证,本身就不多,存世就更少了。当年,他以2500元的价格从南京夫子庙古玩市场淘得,不算贵。原因是这张婚证当时的品相又破又皱,“颜值”不高,被翁炳良拣了个大便宜。现在,他把这张宝贝疙瘩装进镜框,小心伺候。

其二是一张“康德十二年”的婚证,男方是甄仁启,女方是朱惠芳,淘自上海灵石路。它珍贵的原因也是“物以稀为贵”。康德年号对一般人都是一头雾水,其实这是伪满洲国皇帝溥仪的年号,只用了短短的12年。康德12年,即1945年,苏联红军攻进东北,伪满洲国傀儡政权行将覆灭……翁炳良“唉”地叹了一口气,说:很可惜,这张见证中国人屈辱历史的婚证,只有属于男方的一张,如果男女双方都齐全,估价在10万元以上。

还有一张是盖有“襄陵县印”的婚证,不但翁炳良只收藏了1张,其他藏友处也从未发现过,收藏界行话叫“仅见品”。男婚女嫁一般纯属民间行为,能盖上县政府大印,实属例外。印中的襄陵县,解放后几经分合,现为山西省襄汾县襄陵镇。这张婚证,不但可能“前无古人”,而且肯定“后无来者”。

除了“镇宅三宝”,翁炳良还在网上买到了边疆地区的婚证、国外的婚证等,也比较珍贵。

收藏品的价值,许多时候和真善美无关,只和存世量有关。一些承载丑恶历史的藏品,如袁世凯复辟帝制、伪满洲国傀儡政权等,因其“短命”,反被收藏者如中巫蛊般追捧。颇有点像港片中的“古惑仔”,越邪恶越诱惑有加,越邪恶越人气飙升。

兼收请帖、签到册、贺匾等

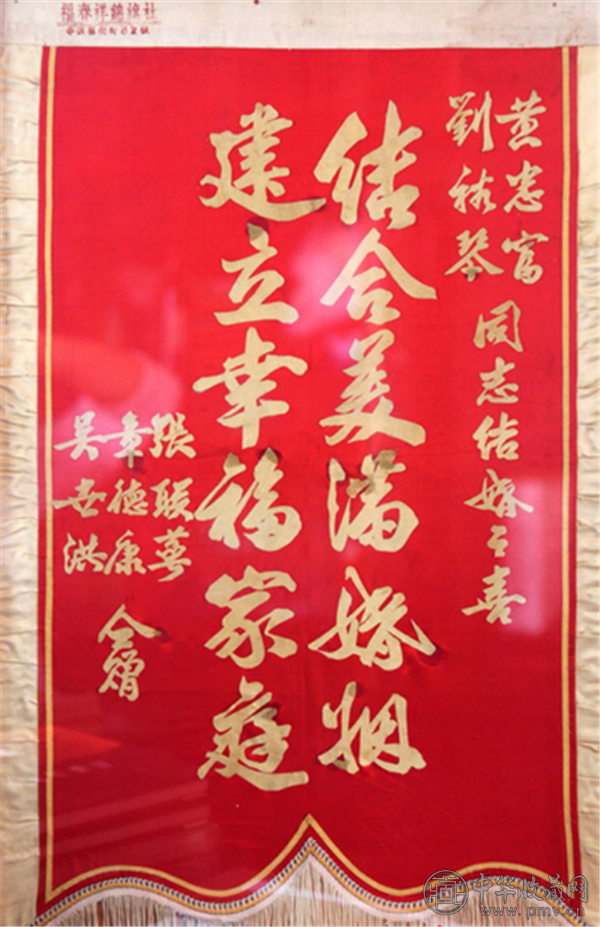

大概痴迷婚证收藏3年后,翁炳良又“剃头连浆面,一当两便”,捎带着收藏与结婚有关的纸制品,如请帖、签到册(有些为绸缎制)、贺匾(有些为银、铜制),还有订婚茶壶等。至今,已收藏的珍稀罕见者,计有请帖360多张,签到册25张,贺匾20多块,订婚茶壶100多把。

故事三:这张签到册丝绸面,金光闪烁,虽时隔66年,仍不减其华贵。不过,最华贵的倒不是它的质地,而是上面的婚礼来宾签名。你猜都有谁?马公愚可能名气稍逊,大画家刘海粟则绝对鼎鼎有名,而且还是刘海粟、夏伊乔夫妇两人同时出席签到。其实,在书画界,马公愚名气虽不如刘海粟,但扬名绝对比刘海粟早。早在民国年间,他就是上海美专教授,解放后曾任国务院文字改革委员会委员。

这张留有名人墨宝的签到册,是翁炳良咬咬牙从网上买到的,当时就花了1.5万元。多年来,经常有人“垂涎”它。5年前,一位香港人就出价45万元,可翁炳良像当初咬牙买下一样,来了个咬牙拒绝:不卖!

订婚定制的茶壶

订婚茶壶是怎么回事呢?翁炳良对记者“扫盲”道:订婚茶壶,曾有一段时间在江南非常流行,是男女双方在订婚时定制的瓷壶,行话叫“定制窑”,一般只产一把,至多两把,非常珍贵。上面一般绘有吉祥图案,并写有男女双方名字、祝福话语。翁炳良收藏的两把订婚茶壶,产于1947年,上面写有“新郎蔡匀正、新娘李静斐百年好合”字样,并绘有和合两仙图,系8年前从上海藏友章老先生处觅得。当时老先生坚不松口,后来见翁炳良实在喜欢,自己又年事已高,才依依不舍地以5000元的价格易主。

曾流行合送锦旗恭贺同事新婚

别看翁炳良总是活力四射、热情有加,他也有自己悠悠的心事。他最大的心愿就是:给自己的藏品建个家,为它们创办一个家庭式的博物馆!你想呀,光婚证收藏,珍稀罕见的他就有1100来份,是该有个安身之处了。

收藏,包装很重要。即使你有一颗珍珠,但如果放在鱼眼眶里,谁都会认为是“鱼目混珠”。藏品的“馆”,其实也是藏品的外包装,如果用越窑的青瓷盏儿去装白菜萝卜,就显得矫情;但如果用粗瓷海碗,去装琼浆玉液,这就是糟践!

记者由衷地祝愿他心想事成,有个“玉盘”,盛装“珍馐”!

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。