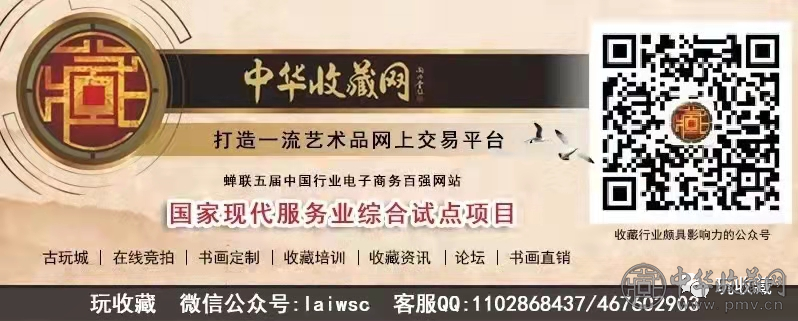

关良《武松打虎》,34cm×27cm,纸本水墨设色。

吴子复为关良所作印章“关良”、“良公”。

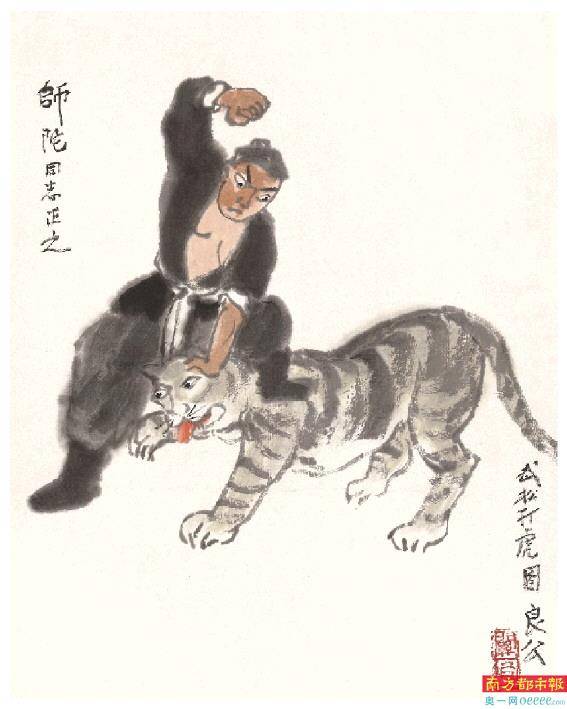

《三打白骨精》,关良,1978年,中国画,179cm×96cm,广东美术馆藏。

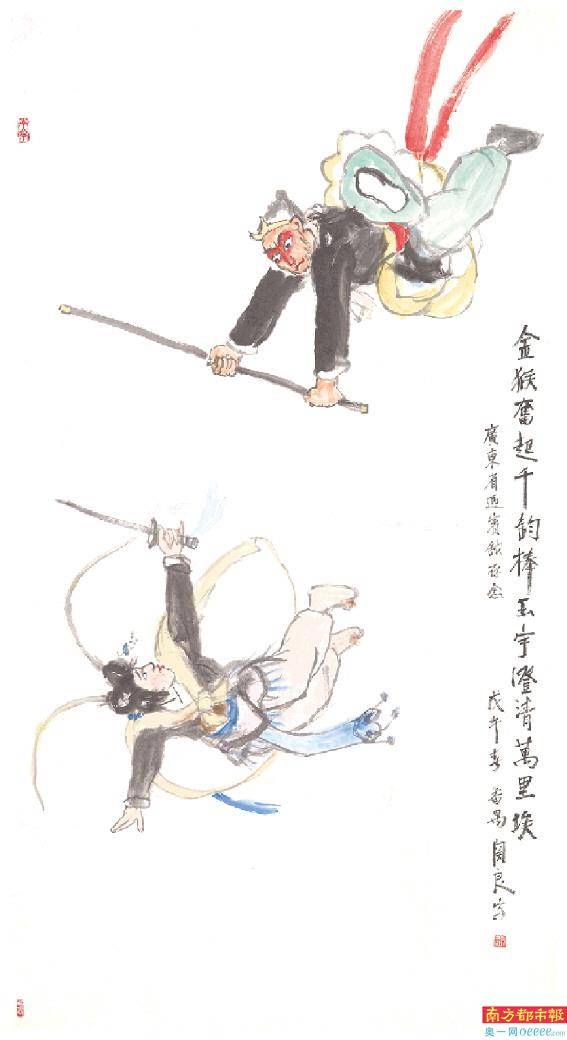

关良(右)与广州书法家吴子复,1978年摄。

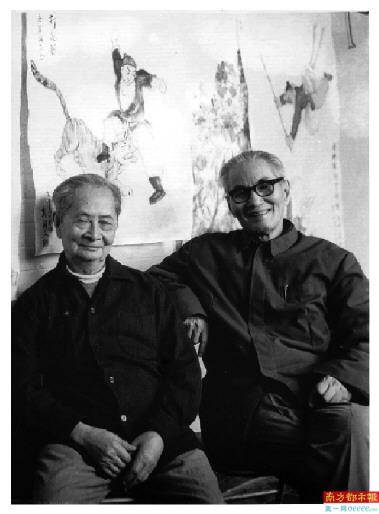

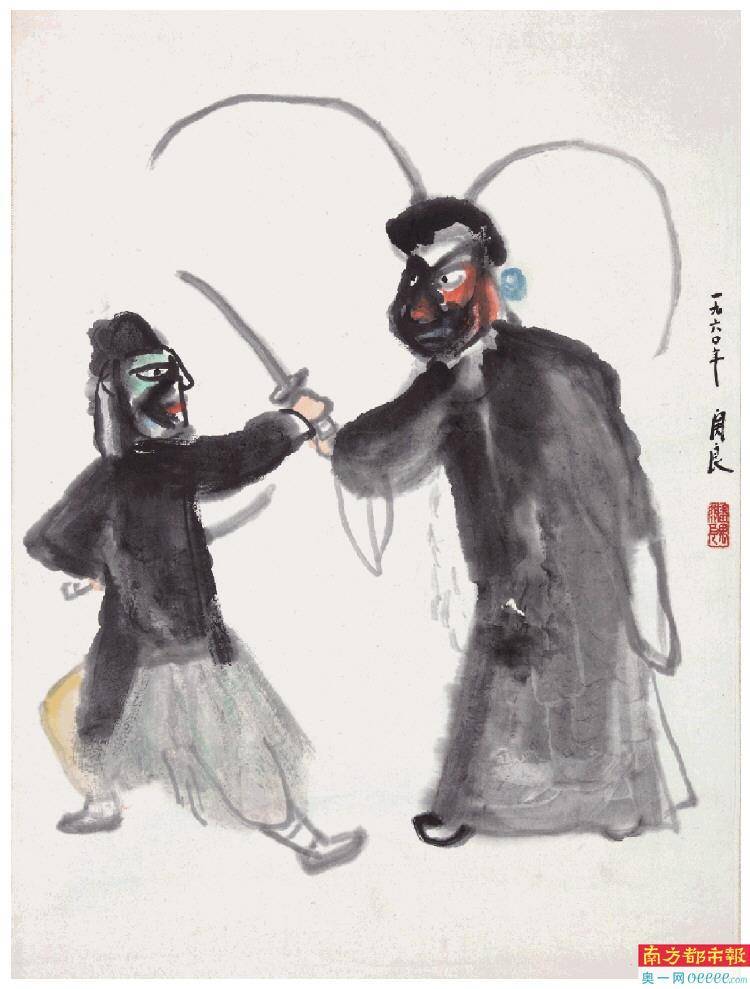

《武剧人物》,关良,1960年,46.5cm×35cm,纸本水墨设色。

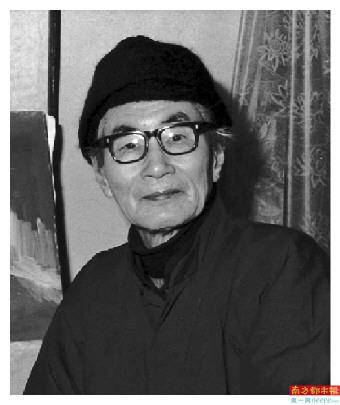

画家关良

关良(1900—1986),字良公,生于广东番禺,中国近现代画坛上一位不可或缺的大师。其一生的艺术轨迹由中西两条线交织而成,西方现代艺术的传播耕耘和中国传统水墨画的创新并重。20世纪初期,大批留日、留法画家归国是西方现代艺术在中国的滥觞。在此环境中的关良,用其西画学习的背景成为西方现代艺术在中国传播最早的播撒者之一。在中国画的变革大潮中,关良融西学而内化,又在水墨画中探索出一条简拙至美的戏曲水墨画之路。

近日,“游艺东西:关良的风格史研究”在广东美术馆展出。展览以“图像证史”为研究方法,深入以关良为核心的个案研究,以关良及其友人的作品、文章、历史文献、照片等资料,串联整个展览的大事记。

本次展览是文化和旅游部2021年全国美术馆馆藏精品展出季的展览项目之一,展览由广东美术馆自主策划,广东美术馆馆长王绍强担任策展人。“这是广东美术馆历年来难度最大的展览之一,关于关良长期以来没有一个系统性的课题展,广东收藏的关良作品也不多,很多材料缺失,难度很大。”策展人王绍强馆长说。

20世纪以来广东美术走在全国前列,从油画、新兴木刻、近现代美术到广东国画改革,许多艺术思潮从这里发起。2017年,广东美术馆举办“广东美术百年大展”,关良位列21位大家之一。2020年是关良诞辰120周年,广东美术馆的策展团队开始计划筹备,对关良的整个艺术脉络进行系统梳理。本次展览的策展团队之一,广东美术馆展览设计部副主任武鹏飞介绍,过往公众对于关良的认识存在标签化,讨论集中在他的戏曲画,今人讨论关良的艺术,更多地看到他带来了“戏曲入画”这样一个新题材,除此之外,还要用一个历史的眼光去看待关良,去看待关良风格史的构建。

“关良是很立体、很丰富的一个人。他不仅仅在作品的风格语言上足够深入地打通了中西脉络,而且他的辐射面足够广,他的整个艺术生涯和音乐圈、文学圈、戏曲圈都有很丰富的联系。这次展览的作品覆盖了关良的每一个时期的艺术的面貌,可以说是最丰富、最完整的一次呈现。”武鹏飞说。

关良早期学习西画,痴迷水墨、戏曲、文学、音乐,拥有非常全面的知识结构,他在教学的同时广交朋友,在他身上,有着广东人开放、包容、不断进取改革的精神和性格,这些在关良的艺术生涯里体现得淋漓尽致。

王绍强本人也是关良的粉丝。他说,希望透过本次展览,更多美术院校、年轻学者加入关良的研究,让广东观众更多认识关良,“他是广东近现代美术史上非常值得我们骄傲的一位艺术家。作为20世纪初最早的一批留洋画家,关良从西方绘画里吸取养分,与中国传统艺术结合,他应该作为当下文化自信的代表更多地被人认识。”

改良思潮下的“洋画家”

1918年5月14日,刚从日本归国的徐悲鸿以《中国画改良之方法》为题在北京大学画法研究会上发表演讲。他所谓的改良之法,在于对古法和西方画之扬弃,即“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可採入者融之。”

当然,肇始于19世纪中叶的改良主义,绝非仅限于绘画与戏曲等艺术门类,这种思想几乎辐射到了整个中国文化的方方面面。留日的关良也投身于学习西方绘画的行列之中。他求教于日本画家藤岛武二和中村不折,系统地学习了西洋画和素描;留日期间,又学习了小提琴,使得关良对西方音乐、艺术见解独到;作为资深的票友,关良自幼嗜好皮黄,老生戏尤其唱得炉火纯青,又拉得一手娴熟的二胡,实可谓是最通“戏”的画家。

此时的关良作为一个东渡日本学习西洋画的艺术家,他看待西洋的艺术,看待本民族的传统,很有独到的见解:“我们学习外国的艺术,主要也是学习一些基础知识,关键是创造自己的表现形式。即使运用外国的工具和某些技法,来表现我们民族的思想、感情、爱好的东西,也要令人一看就是中国的。油画也是这样,应具有中国民族的风格和气派,比之外国的油画作品,要并不逊色,要各有千秋,要有过之而无不及。”

从日本学画归国之后,关良在艺术学校教授西洋画、水彩、素描、油画,并没有去教中国画、水墨戏曲画。在当时的他看来,这些都只是本业之外的兴趣爱好,并不成系统。此时,媒体也好,艺术界也罢,认识关良首先是从其“洋画家”的身份开始的。

在展览的第一板块“改良思潮下的‘洋画家’”(1900-1949),观众会见识到关良对西洋绘画的造型能力和基础知识之扎实。展览中有一张黄少强先生的肖像,这件作品用极为简练的笔墨去描绘,尽显功底,“他的造型功力极强,只有在这样的基础上,他才能够进行自己的所谓的改良和创作。”武鹏飞说。

时代塑造的“国画家”

1949年7月,新中国成立前夕召开的第一次全国文代会上进一步确立了毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中的思想作为新中国文艺的指导方针,同时强调该指导对新中国美术创作的重要性。对此,美术工作者作出积极响应,1950年《人民美术》(《美术》杂志的前身)在创刊号开始关注国画创新问题,李可染、李桦、洪毅然等对于国画如何在思想、内容和形式上进行改造创新更好地为新时代服务展开讨论。

此时,关良在浙江美术学院担任西画系基础教学的同时,在自己的绘画实践中则继续尝试各种新的不同表现方法,在油画、国画这两种不同媒介之间持续滑动。其间创作的戏剧人物画,也在早期淡彩水墨的画法基础上,融以西画的用色技法,掺以国画迟滞、游移的线条,造型上以简代繁,形成具有“稚拙、率真”,“不失其赤子之心”的特点。

早在1942年,关良的这种融合了东西文化的现代绘画形式,已在战时陪都重庆获得文艺界领袖郭沫若的肯定与赞赏,认为其发扬了中国作风,中国气派,是具有“民族特征”的绘画形式。新中国成立初期,在美术领域倡导国画改造和油画民族性的时代背景下,关良戏剧水墨人物画所体现的创新性和民族性特征,为其在中国画领域积累了名声和赞誉。

1957年,文化部与东德签订中德文化交流协议,在东德举办中国展览会,关良和李可染作为代表团成员赴德参加开幕式,东德出版社为其编选出版德文版的京剧人物画册,继齐白石之后入选该公司《世界美术》丛书系列。从此,关良“国画家”的形象已逐渐盖过了他“洋画家”的本业。1960年开始,关良供职于上海中国画院,以这种非写实主义的绘画实践耕耘创作。展览的第二板块“时代塑造的国画家”,着重勾勒出关良86载的艺术人生与时代的紧密联系。

武鹏飞介绍说,当国家有文化输出、文化宣传的需要时,关良拿出来的水墨戏曲画题材正好是我们的国粹京剧,成为我们宣传国粹的一个很好的路径。

戏曲入画,点睛之笔

戏曲画古已有之,但地位非常低,很多大画家不屑为之。关良爱戏,也在不断思考如何将戏曲入画。

在专业人士看来,关良的戏画“很准”“很懂”,初看似不经意,像随笔挥写,实则赋神于形,形神兼备,堪称绝技。这得益于他对戏曲的训练。

关良不仅是一个戏曲爱好者,甚至是一个戏曲方面的专家。从小父亲就带着他去戏院听戏,耳濡目染,从小就浸淫在戏曲、皮黄的世界里。除了爱戏,他还学戏,拉二胡,曾经系统地学习过老生戏,《捉放曹》《失空斩》都能整段地自拉自唱。

关良认为,京剧动作一举一动含有歌舞奏态,变化极快,作品不容许从容地去描写。作画时必须先起一个完整的腹稿,如果对被描写的对象没有极透彻细致的理解和敏感性,就不可能把京剧的神采传达出来。也就是说,每一幅作品都应该是长期观察、领会和思索后,所得的产物。

细心的观众还会发现,关良的戏画,以武戏居多,主要呈现武打、运动的场面。戏曲画描绘静态动作不难,描绘动态却很难。武鹏飞说:“我们知道戏曲演员登台亮相是:崩、登、仓,到仓的时候,演员就定了睛,底下观众拍手叫好。但是关良画戏呢,就不到仓,通常在崩和登的时候就落笔了,这正是打斗动作最激烈的时候。你会发现他的画面非常生动,能够把戏曲中的紧张感留到纸面上。他其实也回答了一个很重要的问题,也就是戏曲如何入画,他找到了一个非常好的路径,这些都源自他有自己独到的戏曲训练。”

上世纪五六十年代,关良的戏画更加炉火纯青、游刃有余,进入到了一个全新的境界。戏曲演员特别讲究眼神,关良的点睛之笔,从上世纪40年代,到60年代,以至于70、80年代,都有风格上的变化演绎。他的点睛之笔也开始更加有“戏味”。

关良的点睛之笔,如同盖叫天的戏,讲究眼神的运用:瞪、瞟、扫。当这些在京剧里的功力转嫁为图像语言的时候,关良的戏画艺术层次又上升了,从早期典型的“芝麻点”眼神,到《武松打虎》里武松的眼神,都是他的精心设计。

关良作画,往往最后才画眼睛。他说:“眸子两点,焦墨一戳,看来全不费功夫,却是精心之极的一笔。有时我把画好的一幅画稿,高悬墙上,朝夕相对,斟酌再三,一旦成熟,即刻落笔,一挥而就。眼睛不仅反映着人物的动态、神态、情绪,而且更反映出戏剧在特定环境中的特定思想感情、气质。”本次展览中有两张未点睛的“半完成作品”——《未点睛的贵妃醉酒》和《未点睛的武剧人物》,特别值得玩味。在关良看来,作品若是感情没到位,就不点睛。可见关良对“点睛之笔”极其重视。

回归自我的“游戏笔墨”

生于世纪之初、与二十世纪共同生长的关良,经历时代的诸多变革。1977年后,此时远离纷争,迎来了平静安逸的晚年生活。

晚年的关良,在艺术上更加豁达自由,更加游刃有余地去“玩弄”艺术。所以“游戏笔墨”成了关良的一个艺术的新境界。恢复创作激情的良公拿起画笔,一挥而就,以一幅《三打白骨精》开启了他最后十年的创作高峰。

悟空戏在关良的创作列表里占据十分重要的比重。上世纪60年代,六龄童主演的《孙悟空三打白骨精》技惊四座,毛泽东主席观戏后写下著名的“金猴奋起千钧棒,玉宇澄清万里埃”的诗句。

关良对这出戏也很有感觉,此后“三打白骨精”成为他时常描绘的场面。在展览梳理的作品中,这个题材多次出现,而画家对白骨精的姿态形象也经过了长时间推敲、研究,才最终确定。

广东美术馆馆藏的这幅《孙悟空三打白骨精》是少见的大尺幅作品。关良让悟空高高腾起,形成对白骨精的强烈压迫感,整个画面大开大合。这种上下的空间感在戏曲舞台上是很难实现的,关良却把它在画上实现了。

晚年的良公心境更添闲适,在水墨戏曲画创作领域游刃有余,形成了至简至朴、拙趣迟重的风格。他笔下活灵活现的人物形象,精妙传神的眼神刻画,虽然大多是留白的背景,却在他虚实相生的经营布局下给人身临其境之感。《捉放曹》《白蛇传》《打渔杀家》……一出出好戏正在上演,已是耄耋之年的良公以老练的风格与纯熟的笔墨功夫尽情挥洒,开始了回归自我的“游戏笔墨”。

他不再讨论古法与西洋、改良与创造,他的作品回归了一种本源的、天真烂漫的境界。正如迟轲对关良的评论:“关良艺术的稚拙之美所以亲切宜人,在于他虽运尽匠心,却毫无剑拔弩张,卖弄才华之意,在于大巧若拙、熟后转生,在于‘百炼钢化绕指柔’。”

访谈

广州文史学者、书法家吴瑾:关良的戏曲画 本身就是时代精神的产物

吴子复先生(1899-1979)是广州著名的篆刻家、书法家,他与关良是艺术上的知音,两人有过半个多世纪的交往。据吴子复之子、文史学者和书法家吴瑾先生回忆:“父亲与关良相识于二十世纪20年代中,其时关良留日归来,先后在上海美专与广州‘市美’任教,是父亲的老师,其后两人先后参加北伐。后来两人又同在‘市美’任教。由于性格爱好相近,谈得很投契。抗战时期分开,一直都有通信联络。”

在“游艺东西:关良的风格史研究”大展举办之际,就关良研究等问题,吴瑾接受了南都记者的专访。

南都:你幼时见过关良先生,有什么印象呢?

吴瑾:在我印象中,良公话不多,总是笑眯眯,是个和蔼慈祥的老人。我八岁那年就拥有了关良的一张画,依稀记得画的是一个黑面将军,据说是窦尔敦。妹妹也有一张,画的是一个手举茶杯托盘的小姑娘。两张画并排挂在我家客厅东北角壁上。

我还亲眼目睹过良公作画的全程,只见他略为审视一下宣纸,先用浓墨勾出人物面谱轮廓、依次画眼鼻、须口、上衣等,再用淡墨写手脚动态,然后上淡彩,眼睛是最后用焦墨小心翼翼地点上的。用笔缓慢悠然,笔笔全神贯注,没有丝毫松懈。他绝没有恃才傲物肆意猛戳的所谓名家气派。

南都:作为广东美术的重要人物,针对关良的研究其实并不多。你认为目前对关良研究有怎样的认识?

吴瑾:我早两天看了一个报道,说关良是一个玩家。今天我们说玩家好像很轻浮、“搞搞阵”。其实关先生的东西跨界跨得太厉害了,京剧、西洋画、国画、水墨画、音乐……他集合得太丰富了,甚至他对石涛画的鉴别也很精准。

今天我们对他的理解还很不够,研究也不到位,也是因为他的跨界。来看展览的一些观众可能看不明白,感觉他的画好像每一张都差不多。其实就算一个美院毕业的人,你做不到关先生的跨界,你就没有办法完全理解他。比如你对京剧没有了解,他的戏曲人物画题字又比较少,形象很简略,你怎么能完全看懂呢。

还有一个现象,关良有很多张《孙悟空三打白骨精》,网上能搜出很多一样的构图,这反映什么问题呢?关良的画,笔墨不多,模仿的成本太低,没有一定的眼光是分辨不出来的。

南都:关良的水墨戏曲人物画,在20世纪中国绘画史上留下别开生面的一页。你认为关良的独特性体现在哪里?

吴瑾:他在中国美术史上是一个特例。你可以拿他跟丁衍庸比较一下,可以看出两人的不同之处。丁衍庸的背景和他一样,但是我个人认为,对丁衍庸的评价基本是没有关良的高。丁衍庸的东西比较浅,他画得飞快。李育中老先生曾对我回忆,在广州解放的前一天,丁衍庸的教室里满地都是他的画,谁要就谁拿。

而关先生不是这样的,每张画之前他都有一段深思熟虑的思考,然后再下笔。他用笔很微妙,作品量并不很多,到后来80年代才多一些。至于他对后世的影响,按照目前艺术评论界的看法,韩羽、朱新建等画家都多多少少受他的影响。

南都:对关良作品的评价,是否经历过一个变化的过程?有批评说在风雨飘摇的近现代中国社会,关良的画缺少了“时代意识”,对此你怎么看?

吴瑾:这是艺术家的个人选择问题,不一定非要在画面上显示激烈的东西。他本人参加北伐做宣传工作,而不是躲在家里画画,这本身在行为上就是一个时代的反映。抗日战争时期,他在成都、重庆开画展、募捐,也在用自己的艺术品参与时代,不是直接画枪画炮才叫有时代意识。他用现代艺术观念来表现京剧艺术,本身就是时代性的体现。京剧以前没人敢这样画的,他就敢这样画,这和他对现代艺术、对时代的理解有很密切的关系。

笔墨,必须为表现剧中人物服务,与剧情、人物相配合,决不能单纯地追求“笔情墨趣”,而玩弄笔墨,只有笔墨为作品的主题服务成功了,

笔墨也才有感人的艺术效果,也才有一种隽永、含蓄,蕴藉风流的韵味。 ——关良

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。