廿载时光,王世襄与范遥青的书信谈艺录

王世襄,出身京城名门,当代著名学者、文博大家。范遥青,常州人,出身农民,当代留青竹刻名家。这两个出身悬殊的人,因为对留青竹刻艺术共同的雅好而结缘,自1983年5月两人初识,到2007年10月之间,书信往来长达20多年、170多封。

《竹墨留青——王世襄致范遥青书翰谈艺录》一书,不久前由三联书店出版,精选了王世襄写给范遥青的135封书信。本周,《城事·档案柜》记者走进范遥青家中,听老人讲述书信背后的艺术人生故事。

本报记者李桦通讯员陈期翁丽娟文摄

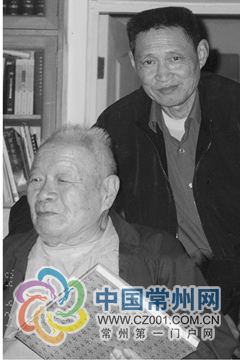

上世界80年代末,王世襄(左)先生与范遥青的合影

上世界80年代末,王世襄(左)先生与范遥青的合影

执着竹刻的农民让大家青眼有加

今年74岁的范遥青,老家在常州雕庄。他的祖辈是做鸟笼的,他也做得一手好鸟笼,主业则是种地,但他一直对留青竹刻十分痴迷。后来,他结识了常州留青竹刻大家白士风。文革结束后,常州工美研究所组织了一批能工巧匠,白士风当时在工美研究所搞留青竹刻。有一次,工美所接了一批出口日本的竹刻镇纸订单,来不及做,就喊了范遥青去帮忙,他在那里待了一年半。

范遥青告诉记者,和王世襄先生结缘,还要感谢香港著名竹刻收藏家、鉴赏家叶义先生从中牵线。

叶义喜欢收藏竹刻作品,上世纪80年代,他便与常州留青竹刻名家白士风和徐秉方有交往。有一年,叶义到常州来,一个偶然的机会,当时还寂寂无名的范遥青拿到了叶义的名片。范遥青按名片上的地址,请一位熟人的亲戚带了一件作品到香港,请叶义指点。当时,是不能随便寄信到境外的。

后来,叶义在英国办了一次留青竹刻作品展览,徐秉方和范遥青均有作品入选,展览结束后,出了一本作品集。叶义把这本作品集送给王世襄看,王世襄得知,范遥青是个地地道道的农民,却一直在坚持这门濒临灭绝的艺术,便对他青眼有加,从此,王世襄便以老师之职,对范遥青的竹刻进行全方位的指导,也深刻地影响了他的人生。

20多年,两地谈艺录

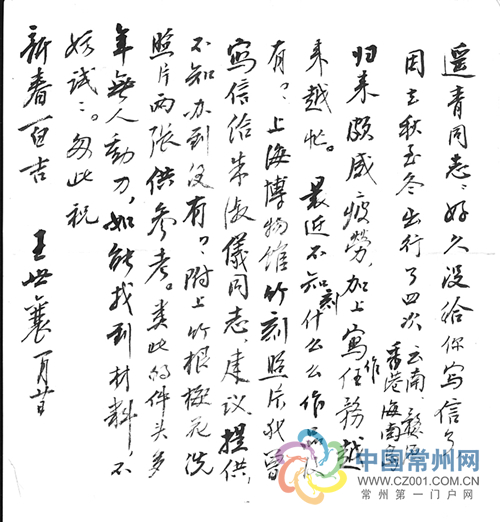

1987年1月20日,王世襄先生写给范遥青的信

1987年1月20日,王世襄先生写给范遥青的信

1983年5月30日,王世襄给范遥青寄来了第一封信,从此拉开了一位文博大家与一位农民竹刻家长达20多年的艺术笔谈。

第一封来信,差点没有收到

回忆起往事,范遥青很是感慨,“这封信我差点没收到,当时信寄到了常州工美所,而我当时在雕庄乡下,幸亏有一位热心的徒弟重新写了个信封,把王世襄先生的这封信装在里面,转寄到了雕庄我的家中。当时收到这封信,心情只有两个字:狂喜!”

在这封信的第一段,王世襄就开诚布公,“对我来说,一切竹人我是一视同仁的,只是不出名的,艺术高于其声望的,应该替他鼓吹鼓吹,助一臂之力。我对竹人并无所求,也并不想要你们刻的东西,巧取豪夺。只是希望振兴祖国这门传统艺术而已。”

第一封信,王世襄就对范遥青的艺术创作提出了十分中肯的建议和看法:要自己打稿,自己设计,自己刻,这非常重要,今后如能高出他人一等,就应该高在这一点上;要题材多样化;要风格各不相同;要有不同刻法,加上立体圆雕、透雕,不要全是留青。王世襄还提到,他请人拍了支慈庵(编者注:支慈庵,苏州人,1904-1974年,著名竹刻大家,培养的弟子有徐素白、方锦霞等)刻的一块臂搁,“一面是荷花蜻蜓,背面竹黄全是蚕桑,极精。”放大后效果如好,就寄给范遥青供揣摩学习。他还叮嘱范遥青,“竹材非常非常重要,应好好准备,入冬进山采竹。总之,一切事要认真,要下功夫。天下无不下功夫而能有收获的事。”

“要自己创稿,自己设计,自己刻”,这个观点,王世襄在后来的信中又多次提及和强调。范遥青告诉记者,他一直记着王世襄对自己的教诲,即使现在已经是70多岁的人了,还坚持由自己画底稿。

记者看到,这100多封来信,有些是用毛笔书写的,字体洒脱隽永,令人忍不住啧啧赞叹。小心翻阅这一沓沓书信,记者发现,几乎没有什么家长里短,多为王世襄无私指导范遥青、提高他的艺术修养的殷切之语,王世襄对竹刻艺术的殷切爱护和扶持之心,随处跃然字里行间,如1987年12月1日来信:“我认为刻十件寻常的,不如刻一件极精的。刻平时常刻的技法,不如刻没有试过的技法。只有这样才有长进和提高。我认为这就是奋斗的方向。”1998年3月1日来信,得知范遥青开始坚持自己设计画稿,非常高兴,在信中写道,“一定要如此,才能有进步,有突破。否则总是寄人篱下,让人牵着鼻子走,而且无法表达自己,一只鹦鹉而已。”

在王世襄的来信中,也不乏对范遥青在艺术上走了“偏路”的直言不讳的批评,如1985年11月11日的来信中,这样说道,“黄老(编者注:指黄苗子,当代知名漫画家、美术评论家)的字请用阴刻,刻后不可填色,填色便不大方了。一切竹刻恐只有对联、匾额大字可填色,其他艺术品一填便俗,不知以为然否。”

范遥青告诉记者,他本名叫“范尧卿”,而“范遥青”则是他的艺名,是王世襄帮他改的,取自唐代大诗人韩愈诗句:“草色遥看近却无”,意思是,做一棵小草,做好本业,不要去争名利、争什么大师,还嘱咐他在竹刻上落款用“小技耳”较好。范遥青说,这是王世襄先生的衷告,让他没齿不忘,永远铭记。

北京见面,有幸去故宫博物院看库房精品

书信来往谈艺20多年中,王世襄与范遥青曾见过几次面。

第一次见面是在上世纪80年代,但具体是哪一年,范遥青说他不太记得了。王世襄的家住在北京芳嘉园胡同的一所四合院内。“我坐火车去的北京,把钱缝在裤子口袋里,呵呵,还带了全国粮票。”范遥青回忆。

在北京,范遥青在王世襄先生的提携下,在艺术上得以大开眼界。王世襄拿出自己收藏的竹刻名品给范遥青欣赏揣摩,还是没过瘾,他就带着范遥青,去故宫找当时的故宫博物院副院长杨新,去库房里看那些竹刻藏品,抬出了整整两大箱,他们就戴着白手套,一件件观赏,有明代的,有清代的。“当时也没有照相机,就拼命靠眼睛看、脑子记。”范遥青向记者回忆道。他说,记得当时看到了一件清代早期的陷地刻白菜笔筒,菜心深达六七层,手掌大小,精美异常,令他印象极其深刻,心灵极其震撼。看完藏品,王世襄说,可以尝试把常州的留青技艺与陷地刻技艺融合,创造出有自己独特风格的作品来。后来,范遥青就以陷地刻为主攻方向。历史上陷地刻只有荷花、白菜二种刻法,在这个基础上,范遥青又新创了百合花、令箭荷花、兰花等题材品种,留青与陷地刻技法相结合,突出了刻的味道,以少胜多。

通过王世襄,范遥青又结识了李一氓、启功等喜欢竹刻雅好的知名文化人士。李一氓收藏的竹刻作品,大多捐给了四川博物馆。李一氓还专门写了一篇文章《农民竹雕家》,发表在1985年3月6日的《人民日报》上,文中这样评价范遥青的竹刻艺术:“精到之处,不比明清两代的竹刻名家差,甚至,不管怎么说,可能还比他们好。”

2008年,得知常州竹刻成功申报国家级非物质文化遗产,当时已在病榻上的王世襄还特意打来电话祝贺,并对几位常州竹刻艺人念念不忘。2009年11月,95岁的王世襄去世。范遥青说,王世襄先生留下了很多很多,有文化、有艺术,更有光风霁月的品格,以及对常州竹刻艺术的源远影响。虽然他和王世襄的书信所有权属于他本人,但他认为,王先生的治学方法和美学思想应该为学界公有,这也是他愿意把它们整理并出版的原因。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。