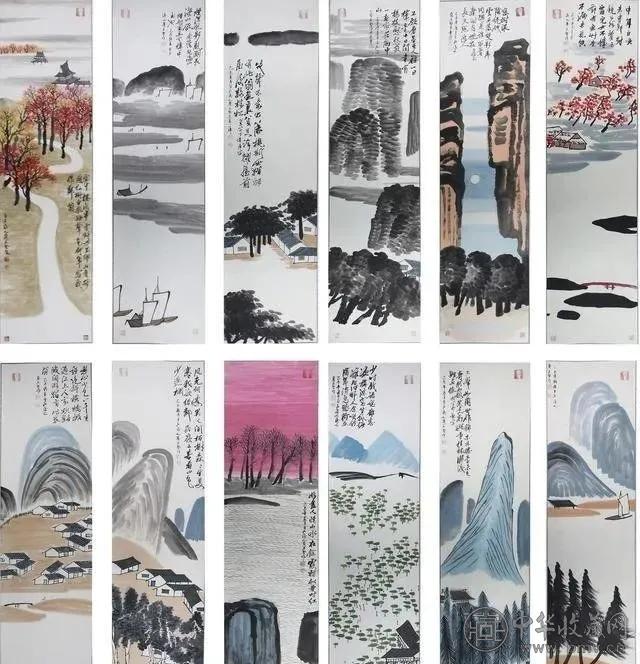

2017年12月17日,齐白石《山水十二条屏》以9.315亿元成交:拍卖师的落槌,敲出了拍卖历史上最昂贵的中国艺术品。

图|齐白石《山水十二屏》 北京保利,最终成交价9.315亿元,成为目前中国最贵艺术品

这次现象级的拍卖可以被视为中国艺术品市场发展的小小缩影。

从改革开放初期的百废待兴,到当下的全民收藏,回望曾经的沧桑,我们不免要发问:改革开放后的中国艺术品市场到底经历了一个怎样的40年?

民间文物市场的兴衰与因体量、人力有限而不得不“守株待兔”的文物商店相比,中国北方地区的民间文物市场率先活跃起来。

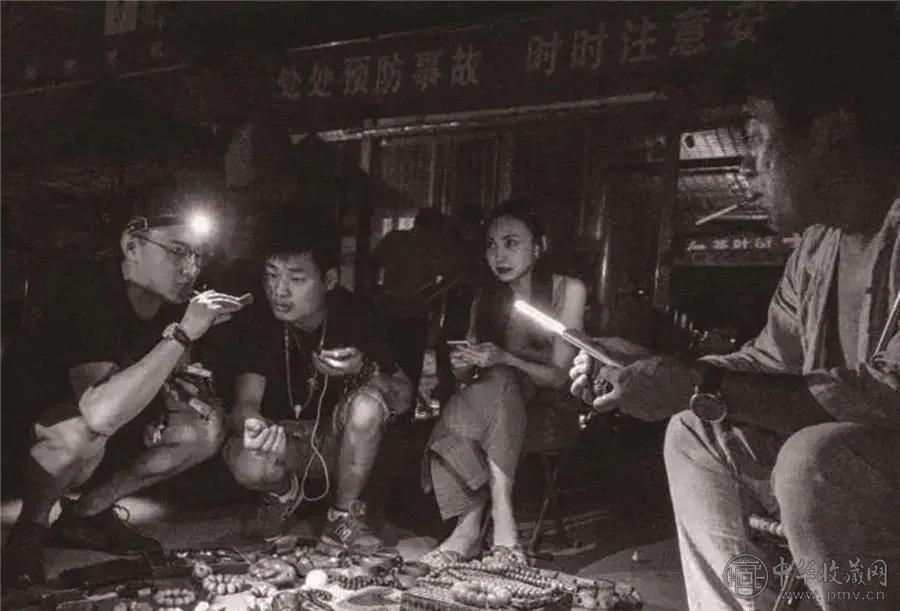

位于北京市东三环的华威里地界,在改革开放后便有文物小贩在这里“练摊儿”。渐渐地,旧时的自行车零件交易市场变为了一个在凌晨时分摊贩、买主汇聚,晌午便人去场空的“鬼市”。

“鬼市”生存了10余年之久,严格来说,这里的文物交易并不合法,来自全国各地的文物商贩因利益驱使,通过各种手段与工商稽查人员玩“游击战”,并源源不断地将捣腾、甚至是盗掘来的文物摆在了华威南路长约200米的马路两侧。

虽然假冒伪劣和废旧杂货掺杂其中,但高额的收益让人们甘愿承担风险。

20世纪90年代,呼吁“开放”的声音越来越多。1991年,当时还在工商部门工作的藏家宋建文负责管理沙板庄的“北京民间艺术品旧货市场”,这是北京市第一个工商行政管理和市场经营管理一体化的市场。

在随后的日子里,潘家园旧货市场、北京古玩城等一系列得到了政府首肯的民间古玩交易市场的出现,激活了早已蓄势待发的民间收藏热潮。

1978年9月,苏富比纽约推出中国近现代绘画拍卖,包括张大千、吴昌硕等人的123幅作品,单件估价大都在1000美元左右,总成交额达10万美元。

此外,苏富比香港也在1980年5月举办了首场近现代中国书画专场拍卖,开启了香港近现代中国书画上拍的先河。在此之后,香港成为私人收藏家、行家和相关机构买卖中国近现代书画作品的主流渠道之一。

当时,张大千的《荷花》六屏参加了1982年的苏富比纽约拍卖,当一位台湾藏家以7.7万美元的价格将《荷花》六屏收入囊中时,更多的人开始着手准备在今天被称为“铲地皮”式的书画收购。

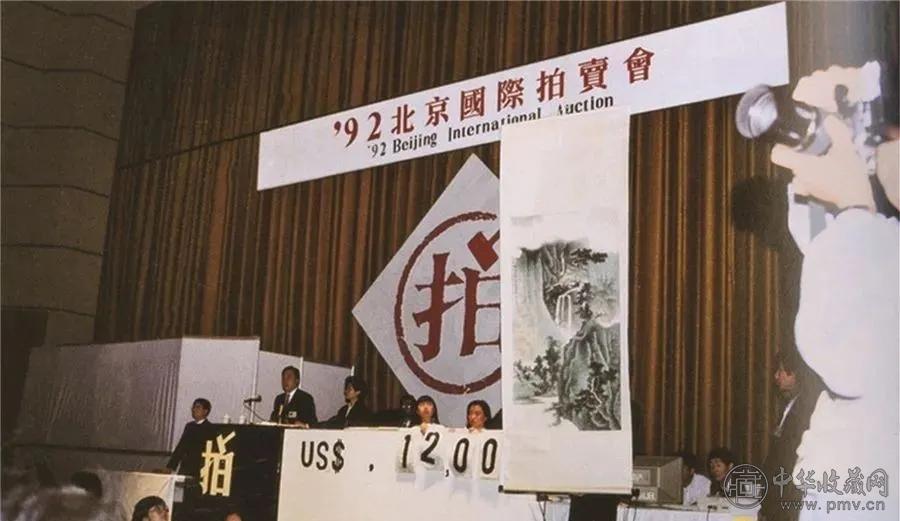

图|1992年 92北京国际拍卖会现场

在这种形势下,因为没有经纪人、没有市场定价机制,很多人快速掌握了一部分珍贵的书画资源,它们的价格受人操纵,导致了“寡头”出现。

千禧年以后,尤其在2008年之后,国内的艺术品拍卖场次几乎每年会超过200场。拍卖业也取代了文物商店、古玩店,几乎将所有艺术市场的关键人物都吸引进来。

1994年3月27日,今天国内拍卖公司三强之一的中国嘉德才举办了首次拍卖,徐邦达为其敲响首槌。约1400万元的总成交额对当时的中国嘉德来说,是空前的成功,也一举奠定了中国嘉德在国内艺术品拍卖市场的地位。

图|徐邦达先生为1994年中国嘉德首场拍卖敲响第一槌

中国嘉德的努力,揭开了隔挡着完全由私人注资的拍卖公司与蒸蒸日上的社会主义市场经济之间的“红盖头”。而在此之前,1992年8月,作为国有文化机构的朵云轩率先注册成立了国内第一家艺术品拍卖公司——上海朵云轩拍卖有限公司。

1994年1月26日,北京翰海艺术品拍卖公司正式挂牌成立。1995年6月,中国拍卖行业协会成立,国家文物局不再一味保守,在1995年12月15日批准在中国嘉德、北京翰海、北京荣宝、中商盛佳(后更名为中贸圣佳)、上海朵云轩、四川翰雅等6家企业实行文物拍卖直管专营试点,得到“正名”的这6家拍卖行组成了中国拍卖初创时期的最初格局。

图|1994年中国嘉德首拍 张宗宪举起1号牌竞拍第1号拍品

当年,北京翰海、中国嘉德、上海朵云轩和北京荣宝四大公司,成交文物与艺术品数量达到6000件,成交额达4.8亿元。

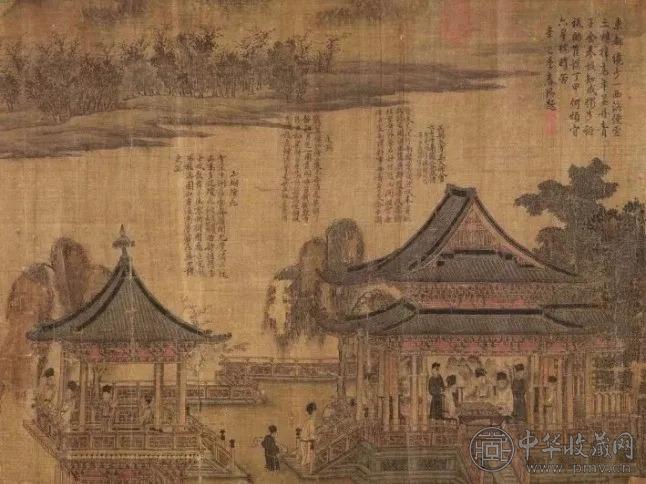

其中北京翰海推出的北宋张先《十咏图》以1980万元成交,这是中国文物艺术品第一次突破千万元大关,被故宫博物院购藏。同时,北京翰海这一年的春季拍卖会成交额达1.05亿元,创造了单场拍卖会超过一亿元的纪录。

图|《十咏图》局部

艺术品的金融化是市场发展的必由之路,也是当代艺术品市场不能用“收藏”二字简单概括的重要原因。在此背景下,欧美国家也对亚洲地区的艺术金融市场增长抱有信心。

据卢森堡德勤董事托尔切洛预测,2026年,亚洲金融市场的规模将会达到2.7亿美元。

中国艺术品市场国际化格局已经开启,这种国际化进程表现为两个方面:一是中国艺术品走出去,二是国际艺术品引进来。

除了前几年国际大的画廊不断进入中国以及中国的一些画廊不断的走出去外,不仅是西方投资者在购买中国艺术品,中国藏家也在购买西方艺术大师的经典作品。

近几年,还出现了两种重要的现象:

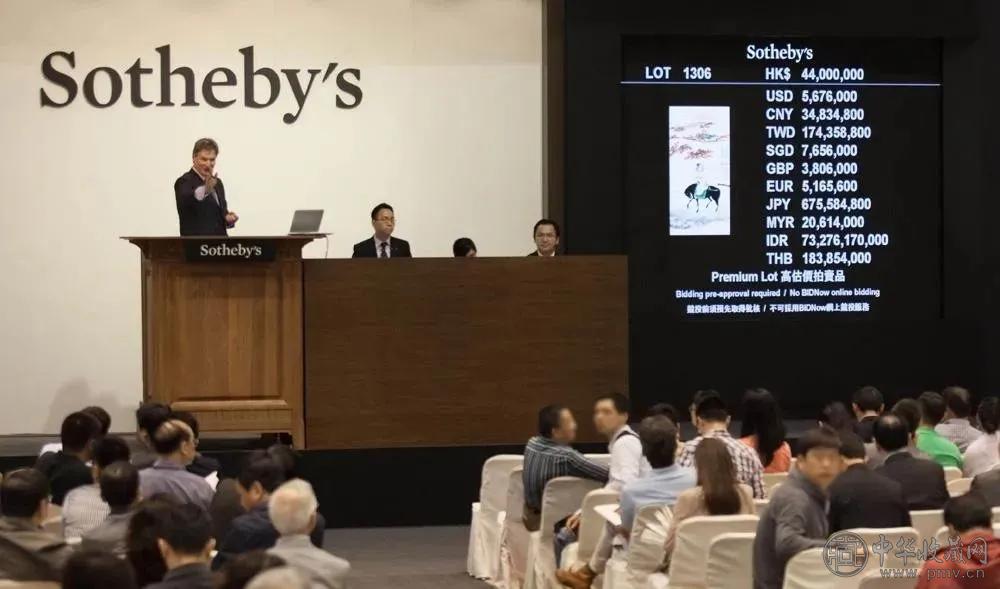

一是国际上大的拍卖公司,像苏富比(微博)、佳士得都已经进入到中国,分别设立了分支机构并分别进行了拍卖,同时,中国一些大的拍卖公司,像嘉德、保利都纷纷在香港以及国外一些艺术品市场发达的国家设立办事处;

第二个是国际上非常大的艺术品信息服务机构,像Artprice、Artnet等一些大的艺术品信息服务机构纷纷进入中国,与中国一些信息服务机构进行合作,为中国艺术品市场提供信息服务,发掘中国艺术品市场的信息需求。

另外,回顾近十年来世界艺术品市场发展做一个概括,具体的来说,全球艺术品市场发展的格局正在发生深刻变化,正在走向多元化、多样化与多极化的发展格局。发展中国家艺术品市场成长迅速,亚洲艺术品市场的比重在不断提高。

“我们国家花了20年的时间就在文物艺术品拍卖上超过了英国,在世界排了第二,这就是中国的速度。”赵榆不无感慨地说,“中国的文物艺术品拍卖已占到全球这一市场的30%以上,从资金量来说应该是首屈一指的,这在一定程度上会是中国增强文化自信的一个重要因素。另外,文物艺术品拍卖越来越活跃,对文物内在价值的普及与传播是有益的,它会让社会各个层面的人都关心文物和保护文物,不只是一个收藏者的一己之私。”

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。