【中华收藏网讯】井陉南横口村是一个有着1000多年历史的古村落。因为这一带曾是当年井陉窑的主要窑址,旧日村民多以烧制瓷器为业,村中因此有了无数废弃的匣钵(俗称“笼盔”),而这些匣钵则被村民们广泛地用于村中的建筑上,这种别具风格的墙体成为南横口一道美丽的风景,也记录着这里曾经繁盛一时的陶瓷制造业以及井陉窑当年的辉煌。

古瓷窑遗址绝无仅有

南横口村位于井陉南部,距离县城大约8公里,处在绵河、甘陶河交汇处西南丘陵上。特殊的地理位置,使得南横口成为当年井陉窑的主要窑址,是井陉县内井陉窑遗存规模最大、保存最为完整的古瓷窑遗址。

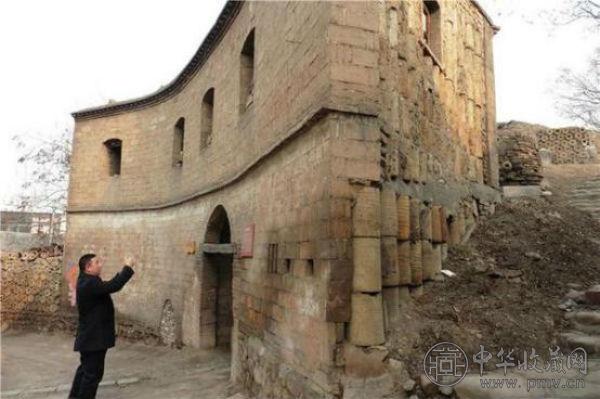

南横口古瓷窑是河北省四大名窑之一——井陉窑的重要组成部分和典型代表,2001年被列入国家级重点文物保护单位。南横口古瓷窑遗址地层丰富,断代连续完整,最早的古窑遗迹见于金元时期,现存窑场遗迹均为清朝或民国时期所建,在此发现的“馒头窑”在河北省是保存较为完好并且绝无仅有的,在全国也可谓是独此一份。

据考,南横口古瓷窑窑场曾遍布甘陶河西岸和绵河南岸,共有80多座。各家窑场既从事瓷器生产,又自营瓷号销售。现在保存较为完好的古瓷窑遗址分为东西两大部分、五个片区共14处窑址,其作坊、器铺、附房等保存较为完整。现存窑址中看上去上秃尖、下周圆的瓷窑由于呈馒头状,故以形而名,称为“馒头窑”。这14座窑场遗址成片集中,构成完整,为我们勾勒出一幅烧陶制瓷的完整场景,反映了这一地区陶瓷手工业的繁盛景象,也展示了井陉手工陶瓷业的发展,可以说是井陉陶瓷历史演化的一份活化石。

由于当年南横口陶瓷业十分发达,因此几乎家家都有窑场。当年有名的瓷窑商号有10多个,已知的商号有东风记(马家大院南院瓷号)、西风记(马家大院北院瓷号)、庆余成、庆源成、庆义成、积善堂、昌记、厚德堂、福顺堂等。

“笼盔”嵌进建筑墙体

在南横口,笼盔是“出镜率”最高的一种物品,可以说遍地皆是。村民们介绍,笼盔的学名叫“匣钵”,是陶瓷生产中所用的一种窑具,用耐火材料制成,在烧制陶瓷过程中,为防止气体及灰尘等物质对坯体、釉面的破坏、污损,将陶瓷器具和坯体放置在其中。由于经过在窑火中的千锤百炼,笼盔的质地变得十分坚硬。

陶瓷产品烧制出来后,笼盔也就完成了它的使命。于是南横口的村民就将这些弃之不用的笼盔再次利用起来,砌进建筑的墙体里。

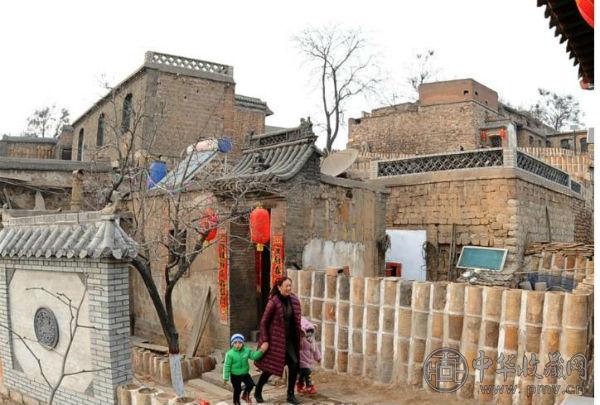

笼盔墙有各种各样的垒法,除了头朝外横垒之外,还有竖垒的,有与砖一起垒的,也有与石头、与缸混垒的……而最美的当属“头朝外”的垒法,这是笼盔墙的代表和典型。这种墙很美,美在由笼盔头组成的图案,一个笼盔头就是一个大圆套一个小圆的图案,整个墙面便是无数个大圆套着小圆组成的图案,像鱼卵纹,又像钱币纹,配以笼盔的铁紫色和粗犷的个性,使墙面透着大气和沧桑。

在南横口的大街小巷,随处可以找到用笼盔垒成的房屋、院墙甚至茅厕。古铜色的笼盔叠落成规矩有序的图案,使南横口的建筑和小巷别具特色,置身其间,仿佛游走于一座露天的陶瓷博物馆。

由于笼盔的中空结构,将许多空气纳入墙体内,具有一定的保温层,因此笼盔墙建造的房屋有了冬暖夏凉之特点。垒建院落围墙多采用竖式垒法,这是由院墙的厚度决定的。而垒建窑炉时,由于窑壁较厚,所以笼盔多采用卧式使用,笼盔头朝外,一个个圆形的笼盔头组成了一幅规律的几何图案,再加上古铜色的色调,煞是好看。

南横口保留下来的笼盔墙、笼盔墙砌筑的老馒头窑与窑洞有很多,虽经受岁月的洗礼,仍然显示出一种苍凉的壮美。

马家大院记述当年辉煌

南横口村旧街道两侧保存有清代民居宅院数座,其中最具代表性的是清道光至同治年间南横口士绅马席珍、马贡珍兄弟之宅院,俗称“马家大院”。“马家大院”分为南北两院,南院为马席珍宅,北院为马贡珍宅。经马席珍兄弟及子辈、孙辈等三代经营,马家之南北两院成为南横口民居建筑中较有特色且保存较好的民居院落。

南院建筑格局较具特色——大门朝北,砖砌门楼。门内为一长约20米、宽6米的长方形宽敞院落,院落东部是一长近20米、宽3米的长方形影壁,影壁上檐有简单砖饰。院子西侧北部为一建于石台基上的砖砌门楼,门楼为顺直门式,正对院中北厢房之山墙,山墙上有砖饰的影壁。门楼南侧有倒座式硬山顶瓦房五间,此处也为一长方形院落,院南端有一座砖砌的月亮门,院子西侧即为主院。主院朝东,为一字门楼,两侧砖砌花墙。门楼为砖木结构,朝里的一面以木构建。主院有正房七间,建在一米多高的青石台基上,可惜数年前被拆除改建。主院之后又是一个院落,建筑格局基本相同,除厢房改建外,正房尚存。

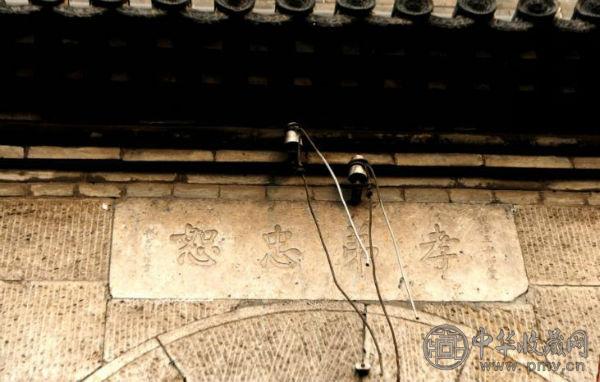

北院的建筑格局与南院不同,结构严谨、布局工整,为坐北朝南二进院式。大门为顺直门,门楼高大。院内倒座瓦房四间,东西有卷棚顶式厢房各三间。这个院落后面又有一个院落,院中建筑大部分保存完好。此院东南方向开有旁门,旧时对着甘陶河及远山。该院东侧又为一小院,正房三间为青石砌建窑洞式硬山布瓦顶,门及窗皆为拱券式,旧为马家书斋。彼时门额上嵌有石匾额一块,上镌有“孝弟忠恕”四个楷书大字,为山西寿阳人、同治年间曾任体仁阁大学士、礼部尚书的祁隽藻所书。

南横口村的居民多为马姓,“马家大院”的主人马席珍、马贡珍兄弟为其代表。但有一位叫马作霖的马氏族人更值得一书。

马作霖1917年考入山西讲武堂,1920年毕业后在国民党将领商震部下供职,1931年调回井陉,任井陉保卫团大队长。他深知乡民疾苦,萌生了修渠引水浇田的想法。在一次绘制军事地图勘察地形时,他着意研究井陉地势,认定引绵河水上山是完全可行的。于是,他毅然辞去保卫团大队长之职,一心一意为修渠奔波。1933年他成立“绵右渠筹备处”并自任主任,多方协调活动,终于取得省政府的支持。省政府致函华北水利委员会,要求按其设想免费勘测地形、绘制图纸。其间马作霖亲自参与测量,图纸绘制完成后,立即着手集资施工。不想政局突变,日军攻陷天津,马作霖只得忍痛放弃开渠计划,毅然归队从戎。临行前,他嘱咐父亲和儿子:“家里丢什么东西也不能丢这份图纸,等赶走日本鬼子,我回来一定把渠开通。”1938年3月,马作霖参加了台儿庄战役,后参加了武汉保卫战。当年8月,马作霖在一次战斗中牺牲,年仅41岁。1957年,井陉县委决定开凿绵右渠时,马作霖的遗孀将保存完好的图纸取出送往县委,为绵右渠的测量选线提供了重要参考。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。