【中华收藏网讯】江苏省美术馆、南京博物院联合主办的“追影写像——明清人物肖像画展”日前在江苏省美术馆陈列馆开展,70余件栩栩如生的人物画作吸引了众多观众细细品鉴。展览分为“士相见礼”“如花美眷”“作如是观”三个部分,展现了明清人物画取得的成就,同时引发对新时代人物画创作的思考。

明清人物画水准很高

据主办方介绍,本次展览很多作品是第一次和观众见面,纵观整个展览,明清人物画取得的造诣令人叹服。“从创作角度看,已经达到一定高度”,江苏省美术馆馆长徐惠泉告诉记者。

明代以来崇尚文人画,以山水花鸟为主,很少涉及人物画,但在民间,尤其是在江南经济相对发达的地区,有很多从事人物肖像画的作者,他们虽然没有被写入美术史,但作品在历史上留下了印记。此次展览当中就有一些作者名气不大,但其描摹刻画人物的精准生动已达到很高水准。

本次展览以“追影写像”为题,展览第一板块借《仪礼》的篇名“士相见礼”展示了明清时期文人士大夫的形象。“士”指中国古代文人知识分子阶层,浸润了深厚的儒家文化内容。画作尺幅不大,多为像主的正面形象,如同今天的证件照,但是神韵、气度不凡,通过眼神及面部表情的生动刻画,体现其作为“士”独有的精神面貌。

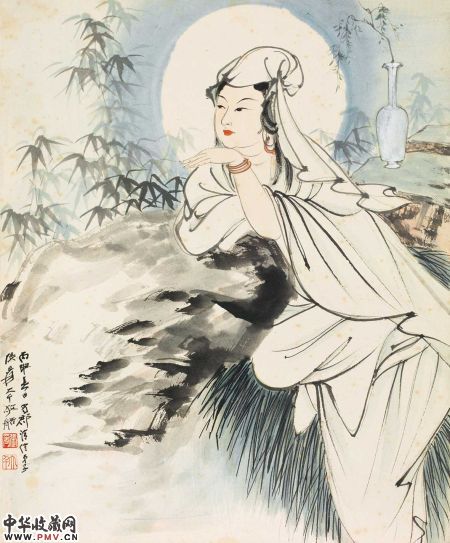

“如花美眷”以明清仕女画为主,这一部分画作色彩清妍,意境幽深,美人们或临窗抚琴,或持扇观花,人物与周遭环境和谐相融,宋代女词人朱淑贞的一幅小像仰首眺望,自信的姿态中透露出独立的女性价值取向。“作如是观”表现了古代文人的生活场景,会客、访友、坐禅、听泉、夜游,精致的审美贯穿文人雅士的日常生活。

气韵生动以书入画

面对中国画时,人们听得最多的一句就是“气韵生动”,谢赫提出的“六法”历经千年,至今仍是品评中国画的重要标准和美学原则,这与西方人物画讲究造型逼真,通过光影、素描等写实手法塑造人物有很大不同。

中国气派,中国精神,要通过中国人物来体现,如何在作品中创作出真正的中国人物?明代钱復的《真可肖像轴》是本次展览中徐惠泉最为欣赏的一幅作品,这幅画尺幅不大,画面整洁干净,却又饱含无穷意蕴。“这么小的画面,对人物脸部的交代也动用了明暗的手法,这个明暗不是西方光线的概念,它是跟着结构走的,是跟着人物的本质走的。”大道无形,高明的画家让人忘记技巧,面对这样一幅画,即使隔着百年岁月,观者仍能和画中人惺惺相惜,理解人物心灵的深处。这,就是“中国人物”的魅力。

以书入画,是中国画独有的特点,展览中清代黄慎的一幅《钟馗图》体现得尤为充分。整幅画面呈团形构图,这种造型深受民间百姓欢迎,缺点是生动性不够。“这幅作品看起来非常生动,靠什么呢?靠笔墨的功力,书法的功力,用飘逸的线条描绘衣纹的变化,画面干净、整洁又飘逸”,流畅的笔法,遒劲的转折,带给观众深层次的审美愉悦。

找回中国画的“本”

笔墨当随时代,如何用手中的笔展现新时代新形象,是摆在艺术家面前的课题。

徐惠泉告诉记者,江苏省美术馆每年都会组织画家外出采风、写生,在生活中体验时代脉搏,捕捉新时代人物特点。“我们的绘画都源自传统,通过这个展览,我们能找到线索,传统绘画中‘本’的东西是不变的,这是中国文化的精髓。”徐惠泉说。

写实绘画是当代美术创作中的主流,中国画在人物画创作方面取得了很高的成就,但毋庸讳言也存在问题。很多人物画作者把西方的素描手法直接拿来,融入中国的水墨,精准的外部造型未必能反映人物的精神实质。通过这个展览,我们不妨学习、借鉴明清的肖像人物画。“传统的人物画的程式化的描绘,再结合从现代手段里提炼的写实绘画的技法,我们能够表现栩栩如生的新时代人物,而这个人物,是中国的。”徐惠泉说。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。