【中华收藏网讯】国家文物局近期发布的2017年度文物行政执法和安全监管工作情况显示,从总体上看,文物安全防范基础工作仍显薄弱,文物安全工作被动局面尚未得到根本性扭转。比如,有近一半的市县级政府不能定期组织本行政区域内文物安全检查评估,未将文物安全纳入综合考核评价。

近年来,一些重大文物安全事件引起社会关注,人们为珍贵的国宝级文物被盗、被破坏感到震惊和惋惜。但是,只盯着新闻报道看,对文物安全的严峻局面难以形成全面认识。实际上,长尾理论也可以用来形容文物安全保护的现状——大量的文保资源被投入到少量社会认知度高的文物中,而在数量上占据大多数的一般文物则难以获得充分的保护。在文保投入整体不足的情况下,优先保护知名的珍贵文物或许是一种无奈。然而,一些地方不认真履行文保职责,甚至存在文物安全“零执法”的问题,显然不是“无奈”二字能够解释的。

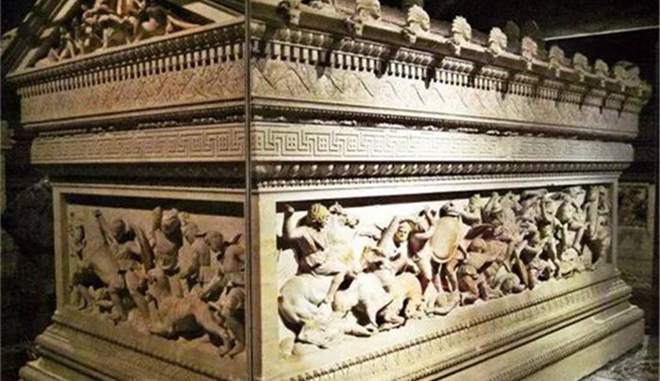

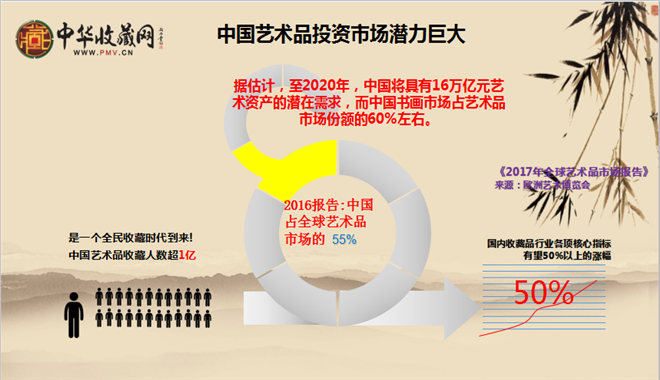

文物是人类的物质文化遗产,融汇了历史、艺术与科学的丰富信息,其对于社会的价值首先体现在精神层面。不过,一些地方政府在潜意识里,仍然和某种浮躁的社会观念一样,把文物的价值首先理解为文物的经济价值。殊不知,多数文物的价值是不能用金钱来衡量的,而且能够开发成旅游景区的文保单位又是少之又少。在地方政府错误的利益观驱动下,不能“变现”的文物就遭受了冷暴力,进而缺乏有效的管理和保护。

根据国家文物局的数据,2017年各级文物行政部门督察督办或配合相关部门处置文物安全案件事故共有400余起,其中25起发生在全国重点文物保护单位。显然,多数文物安全案件事故的发生,跟保护力度不足、不规范有着直接联系。即便是发生在全国重点文保单位的案件,除了少数是因为事故,多数的文物被盗事件发生在文保力量松懈的非公共性、非景区类场所。

随着公众文保意识和舆论监督能力的增强,对外开放的知名文保单位更有可能得到妥善保护,即便发生了问题,也能在短时间内得到合理处置。文物安全最大的风险,恰恰位于公众看不见的死角。对于看不到经济效益、监督缺乏的文物,很多地方不愿意按规定要求做好保护工作,发生文物安全案件事故以后,又习惯于瞒报、漏报。

面对文物安全的现状,地方政府应当树立正确的利益观,把文物保护放到善待人类文化遗产的精神高度。在很多情况下,文保投入不是能不能的问题,而是愿不愿的问题。而且,做好文物安全保护工作不是文保部门一家的事,地方主要党政机关要做好协调工作,做好文物保护的后盾。

贯彻专业监督,才能发现文物的安全漏洞。开展各项督察工作,自上而下形成一股文物安全保护的压力,能够倒逼地方落实文保的主体责任。近年来,一些民间文保组织和志愿者的行动,为文物安全作出了扎实贡献。地方政府和文保单位要善于跟民间文保力量打交道,要把他们视为有益和积极的力量。

文物是国家历史文化的见证,是老祖宗给当代人留下的珍贵遗产。很多文物在遭到破坏以后,很难恢复原有的面貌。做好文物安全工作,不仅是对历史的尊重,也是对子孙后代一个负责任的交代。

(作者:王钟的,系中国青年报评论员)

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。