【中华收藏网讯】重见现代主义大师作品

彼得·路德维希教授是德国著名的企业家和社会活动家,同时他和夫人伊蕾娜·路德维希也是世界著名的艺术收藏家。几十年间他们收藏了数千件珍贵的艺术品,又通过捐赠和外借的方式,让这些艺术品在世界各地几十家博物馆找到归宿。中国美术馆是他们夫妇两个人伟大理想实现的最后一个美术馆,捐赠是无偿的。

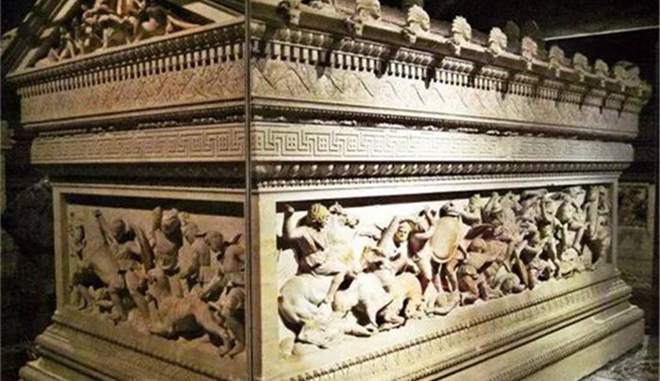

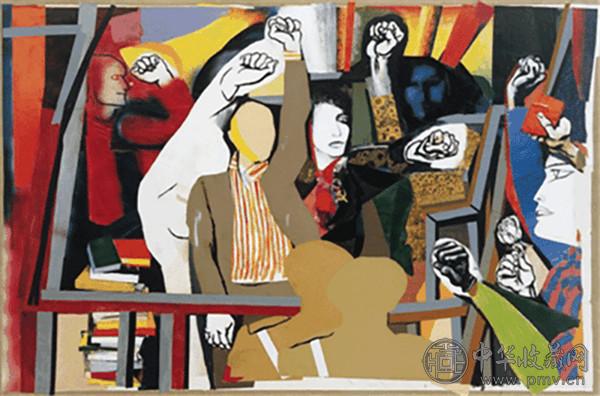

据介绍,这批捐赠中的作品大多创作于二十世纪60至90年代,包括欧美现代主义各个阶段不同流派的大师名作,如:德国新表现主义大师巴塞利兹、吕佩尔兹,美国波普艺术大师利希滕斯坦因,以及享誉国际的艺术大师毕加索的名作等。

将延续“路德维希”艺术课

中国美术馆在2014年曾经以时间、地域、风格,将路德维希的捐赠梳理出三条线索。在时间上,捐赠作品均为20世纪60至90年代;在地域上,作者广泛分布于欧美战后现代艺术大发展地区;在风格上,作品涵盖了欧美大部分流派,并体现了不同地域的特点。在此基础上形成了 “路德维希的艺术课——中国美术馆馆藏作品展”,该展精选117幅中的50幅作品,分为十九个艺术流派,每个流派用百余字进行简单介绍,并对每幅作品进行作者生平、艺术风格及作品介绍。展览先后于中国美术馆及黑龙江省美术馆展出,均收到良好的社会反响。而本次展览应广大观众的要求,仍旧沿袭“路德维希的艺术课”的展览内容及形式。

“永恒的温度” 20年的中国情

在展览同期举行的研讨会上,中国美术馆吴为山馆长用“永恒的温度”来描述此次捐赠展。当年见证路德维希夫妇捐赠过程的中国美术馆前任馆长杨立舟向记者透露了这次捐赠背后的故事。早在1993年,路德维希夫妇就多次亲临中国各大城市进行访问和考察。他们当时指出,西方媒体对中国的宣传是肆意歪曲,片面而不可信。回到德国之后,两人感受到了不小的压力,但是他们都公开批驳谬误,畅谈对中国观感的正面意义,宣传对中国古老文化的认识。最终在1996年的5月,在中国美术馆的外宾接待室草签了捐赠协议。

然而令人无法想象的是,7月6日从远方传来噩耗,路德维希先生因病突然去世。这使所有人都陷入了悲哀,也陷入了担忧。但没过很久,路德维希夫人在痛失亲人悲痛之际,仍旧表示无偿捐赠艺术品的意愿不变,一切按计划进行。随后她把全部的捐赠作品空运到北京,并亲自来到北京,签订了正式捐赠的协议。路德维希捐赠展的首展是1996年的11月26日,中国政府授予路德维希夫人“国际艺术交流奖。”吴为山馆长还透露,在未来落成的国家美术馆中,将设专馆永久陈列路德维希夫妇的收藏。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。