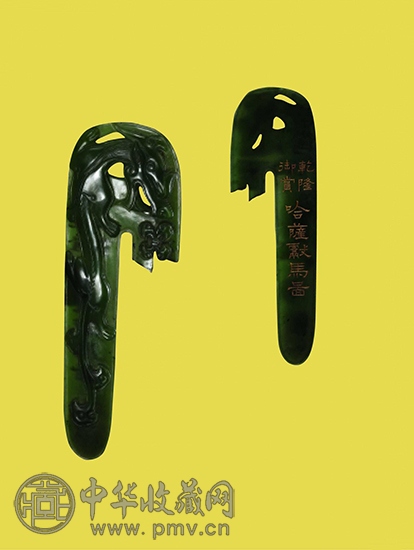

清乾隆 御制碧玉浮雕龙纹玉别

乾隆时期的玉器生产和工艺非常发达,从乾隆24年(1759年)至嘉庆18年(1803年)为玉器生产的鼎盛时期。由于乾隆对玉的痴爱,在玉器生产和收藏上耗费了大量人力财力。当时玉器在紫禁城中无处不在,包括生活用品、装饰品。在各个宫殿的多宝格陈设的艺术品中,玉器占到百分之八十以上。乾隆把最爱的珍贵玉器,收藏在百什件的盒子里。百什件共分为九层,每层有若干个抽屉,抽屉中的每件玉器都有它专用的小格子,格子形状与玉器完全吻合。乾隆还为他的儿子——后来的嘉庆皇帝起名叫颙琰,琰是美玉的名字;永琰的十六个兄弟也都以美玉的名字命名,乾隆自己则被后人称为“玉痴”。

乾隆爱把玩古玉,对远古和前朝的玉器很是喜爱和推崇,以至于乾隆时期的玉器仿古很是盛行。仿古玉器多是仿古代青铜器的造型,器底篆刻有“大清乾隆仿古”、“乾隆仿古”。但并不是全部照搬青铜器原样,而是依据玉石材料和玉器工艺技术特点,选择适宜的造型纹样而制成。因此,玉器器皿仿古,是在继承古代器皿造型的基础上,运用琢玉工艺技术,变化出新的艺术品。

除了仿古玉,时作玉的创作也是当时的一大主流。乾隆时期的时作玉器的工艺繁复纷纭、形制多样,图案做工极其丰富多彩。有的装饰单纯、雕工简练、精于光工,充分地展示了玉材所特有的温润荧晶的质地美;还有的崇尚精雕细刻,着重表现碾琢技巧,图案造型华丽繁缛。其中以清宫薄胎玉器最具特色。

薄胎玉器当时名为“痕”玉,“痕”即“痕都斯坦”,也称“温都斯坦”。“痕都斯坦”是地名,大约在今克什米尔地区。此地区制作玉器盘、碗、盒,多将胎体磨得很薄,乾隆见到后,对这种工艺发生了兴趣。乾隆16年至24年间引入,乾隆有赞“痕玉”诗30余首,称此玉器“莹薄如纸”。从此变为了中国玉器器皿的一种常见风格。其实在清以前也有薄胎作品,但在清代最多,工艺技术吸收了“痕玉”的特点,才形成专称。

在首都博物馆收藏的“痕器”中,白玉蕃莲佛像纹碗、白玉蕃莲纹碗均是造办处仿制的“痕器”。白玉蕃莲佛像纹碗,外壁琢两组纹饰,一组为曲瓣蕃莲纹,一组为蕃莲纹围绕的坐佛,碗足饰舒展的圆瓣形蕃莲纹,玉色润嫩,质地细腻,器薄胎透,花叶布局疏密有致。白玉蕃莲纹碗,一对,取自同一块玉料,采用掏料法,将玉料掏成两个很薄的碗坯,再两面对琢,碗壁薄仅1公厘,仿银器的锤錾效果,花纹内凹外凸。

“痕器”主体图案多为西蕃莲、菊瓣纹,少乏创意和变化。其繁缛、细腻,迎合了乾隆盛世百工去朴尚华的风气。

乾隆时,每年至少有4千斤左右的玉石从新疆和田送到京城,有时还能达到1万多斤,充足的玉料满足了当时制玉的需要。当时宫廷的玉器主要来自紫禁城养心殿的造办处或民间比较着名的制玉坊。民间以扬州制玉的雕工最为精巧极致。其中最为着名的“大禹治水图玉山”在扬州用了6年时间雕琢而成,从石料运输到制作完成历时十年,耗数十万人工,所费银两无法计算。运回京城后一直安放在紫禁城的乐寿宫。

上之所好,下必流行。藏玉赏玉在乾隆时成为一种时尚,玉器成为当时文人雅士把玩、收藏的一个主流。

乾隆对玉的痴迷,造就了中国玉器工艺的又一个高峰,给我们后世留下了数量巨大的艺术财富。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。