明日七夕,鲜花满街,“七夕”已越来越被赋予“中国情人节”的色彩。但实际上,七夕作为中国传统节日,又名乞巧节,每年这个夜晚,妇女们穿针乞巧,祈祷福禄,同时也求赐美满姻缘。七夕由我国兴起,逐渐辐射到东亚,目前在中国渐渐少了“乞巧”的习俗而被赋予“情人节”意味,而在日本,则更注重前者,和情人节沾不上多少边。

七夕节缘起于汉代,历代文人笔记中多有记载,最早见于东晋葛洪的《西京杂记》,当时的风俗是:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人具习之。”南朝梁宗懔《荆楚岁时记》载:“七夕,妇人结彩缕穿七孔针,陈瓜果于庭中以乞巧。有喜网于瓜上,则以为得。”可见当时的七夕并不是为了纪念牛郎织女悲凄的爱情故事,而是为了纪念织女,女性通过“拜织女”来祈愿拥有智慧和巧艺。

到唐代,七夕节庆活动越来越热闹,虽然祭祀的是牛郎织女星,但仍是乞巧为主。五代王仁裕《开元天宝遗事》记载:“七夕,宫中以锦结成楼殿,高百尺,上可以胜数十人,陈以瓜果酒炙,设坐具,以祀牛女二星,妃嫔各以九孔针五色线向月穿之,过者为得巧之侯。动清商之曲,宴乐达旦。士民之家皆效之。”

到宋代,七夕被作为“女儿节”,妇女多在庭院中陈瓜果、剪刀、女红、剪纸等物,除了乞巧外,还祈求美好姻缘。富贵人家多在庭院中结彩楼,被称为“乞巧楼”。首都汴梁街市上还有卖巧果、磨喝乐(手捏的小泥人儿)、水上浮(用蜡塑各种形象,放在水上浮游,称之为“水上浮”)等乞巧玩物与食品。

元、明、清各代花样更多,除了在庭中摆设香案,陈瓜果,望空焚香膜拜,穿七针孔外,还会捉蜘蛛放到盒子里,第二天早上斗蛛网,网丝圆正的叫“得巧”;还有一个比赛项目是“丢针”,把绣花针轻轻地丢在盛水的碗里,能浮在水面的叫“大吉”。

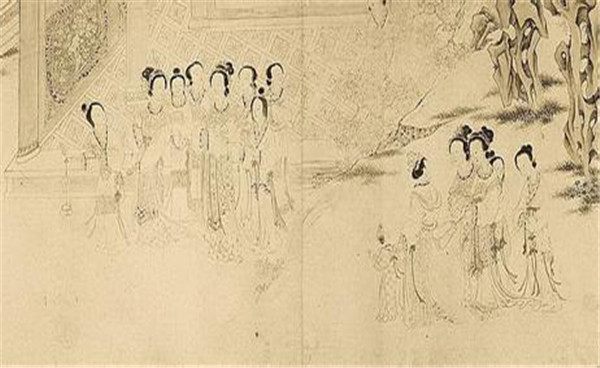

由于七夕在中国传统节日中很重要,所以这一题材也一向被历代画家所钟爱。不同于诗人们的悲情,画家多描绘热闹的乞巧场景。据画史记载,南北朝时梁朝陆探微已经开始表现乞巧题材,唐代张萱画过《宫中七夕乞巧图》,宋代燕文贵也画过《七夕夜市图》。元明清至今,这一题材一再被图咏表现,只可惜作品传世不多,有幸流传至今的有北京故宫博物院藏宋李嵩《汉宫乞巧图》扇面、上海博物馆藏清丁观鹏《乞巧图》、现藏台北故宫博物院的《乞巧图》(据传是明代仇英所作,有研究认为此画用笔较为软弱无力,与仇英精致细腻的笔法大不相同,应非其所作)等。

李嵩《汉宫乞巧图》尺幅过小,只见楼阁,人物活动难辨认,倒是可以在丁观鹏《乞巧图》中一窥古代七夕乞巧的盛况,该画用白描写出七夕夜间庭院中妇女们燃烛斋供的情景,图中贵妇三五成群,或立或坐,或相互交谈,或轻盈漫步,或仰穿针线。众侍女忙于上灯、烧水、执壶、捧盘、抬桌,画卷结尾到向天斋供为止。

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。